企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。

固定残業代の規定が無効とならないための制度設計上の注意点~最新の裁判例を踏まえて~

1.はじめに

近年、多くの企業がいわゆる固定残業代制度を導入しています。

しかし、固定残業代制度は、制度設計を誤ると、無効となってしまい、残業代の支払いとは認められません。

そのため、使用者が固定残業代のつもりで何らかの賃金を支払っていたとしても、使用者は実際の残業時間分の残業代を重ねて支払う必要が生じてしまいます。

本稿では、使用者が二重に残業代の支払いをする必要がないような固定残業代の制度設計について解説します。

2.固定残業代制度の概要

(1)固定残業代とは

固定残業代とは、労働者が実際に何時間残業したかに関わらず、残業代の支払いに充てるために支払われる定額の賃金のことです。

当然、労働者が、固定残業代で想定する残業時間以上の残業をした場合には、想定を超過した残業時間分の残業代は支払われなければなりません。

例えば、20時間分の固定残業代として3万円を支払っていた場合、労働者が10時間しか残業をしなかったとしても、使用者は3万円の固定残業代を支払わなければならず、労働者が40時間の残業をした場合には、3万円の固定残業代に加えて、3万円の残業代を支払う必要があります。

(2)固定残業代のメリット

使用者側には、労働者が残業をしなかったとしても、固定残業代を支払う必要があるというデメリットが存在しますが、固定残業代制度には、一般的に以下のメリットが存在すると言われています。

- 使用者が、労働者ごとに個別に残業代を計算、支給する手間が省ける

- 短時間で効率的に仕事をする労働者を正当に評価できる

- 労働者が残業を避けるため、結果的に長時間労働が減り、残業代の節約となる

- 労働者の長時間労働が減る結果、光熱費削減となる

- 求人情報の見栄えがよくなる

(3)固定残業代の2種類の定め方

固定残業代の定め方には、大別して以下の2種類の方法があります。

① 定額手当として固定残業代を支給する方法

「固定残業手当」といった形で、手当の名目上、一見して固定残業代のための支給であることが明らかである場合や、「業務手当」といった形で、手当の名目だけでは、固定残業代の支払いであるとは判別しがたい場合があります。

いずれの場合であっても、後述3(2)の点に注意をして制度を設計する必要があります。

② 基本給等に組み込んで固定残業代を支給する方法

基本給等のうち一定金額を固定残業代として扱う方法です。

例えば、基本給を23万円としたうえで、基本給のうち3万円を固定残業代として扱う方法です。

基本給ではなく、固定の手当や歩合給に固定残業代を組み込む例も見られます。

この方法の場合、後述3(3)の点に注意をして制度を設計する必要があります。

3.固定残業代制度を設計する際の注意点

(1)固定残業代の制度設計時に注意しなければならない理由

仮に、固定残業代の制度設計を誤り、固定残業代が無効となった場合には、残業代を支払った扱いとはならないため、使用者は改めて残業代を支払う必要があります。

つまり、使用者からすれば、残業代を二重に支払う必要があるということです。

さらに、固定残業代が無効となった場合、固定残業代として支払われた金額は、残業代を計算する際の基礎となる賃金として扱われるため、支払うべき残業代も高額となります。

また、使用者が固定残業代のつもりで基本給の引き上げや定額手当の新設を行った後、固定残業代として無効であることが判明した場合、これを有効な固定残業代に変更したり、無効の固定残業代制度を廃止したりすることは、労働者にとっては実質的に基本給の減額となり、不利益な変更となりますから、原則として労働者の同意が必要となります(大阪地判令1.7.16(LEX/DB文献番号25563815))。

そのため、固定残業代制度を採用する場合には、慎重に制度設計をする必要があります。

(2)定額手当として固定残業代を支給する場合の注意点

① 定額手当と残業との対価性

定額手当として固定残業代を支給する方法が有効となるためには、定額手当が残業の対価として支払われていると認められることが必要です。

この判断には、労働契約に係る契約書等の記載内容のほか、使用者の労働者に対する定額手当や残業代に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの諸般の事情が考慮されます(最一小判平30.7.19集民259号77頁)。

そのため、まず、契約書や就業規則に、定額手当を固定残業代として支払うことを明記するべきであると考えられます(就業規則上に固定残業代制度を規定する場合には、就業規則を各従業員へ配布する等の方法で、従業員に就業規則の内容を周知させることが必要です。)。

固定残業代として「超過手当」、「深夜業手当」という名称の手当を支給していたとしても、契約書や就業規則に何らの記載もないような場合においては、固定残業代として無効となる可能性があります(東京地判平31.4.26判タ1468号153頁)。

また、定額手当を固定残業代として支払うことを明記するだけでは足りず、その他の事情からも、定額手当が固定残業代として支払われていると認められることが必要です。

例えば、実際の残業時間が、固定残業代で想定された残業時間と同程度である場合には、固定残業代が有効である方向に働く一つの事情となり、大きく乖離する場合には無効である方向に働く一つの事情となります。

また、欠勤をしなかった場合に支給される「皆勤手当」など、別の目的で支給される手当を固定残業代として定めることは、固定残業代が無効となる一つの事情となります。

残業との対価性に関して、定額手当ではありませんが、令和2年3月30日、最高裁第一小法廷が重要な判決を下しました(最一小判令2.3.30裁判所HP参照)。

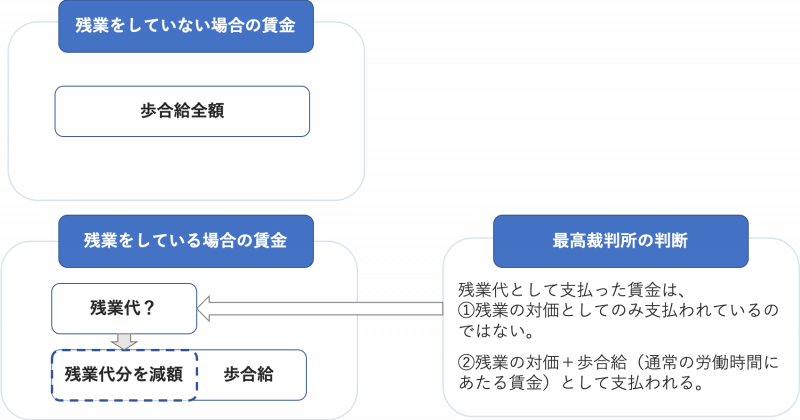

この事件の残業代制度は、ごく簡潔に説明すると、労働者(運転手)に、通常のとおりに計算された残業代と、売上げに応じた歩合給が支給される一方で、残業をして残業代が発生する場合には歩合給から残業代が控除されるという制度になっていました。

このような制度では、同じ売上げをあげていたとしても、残業をしていない運転手は歩合給を満額受け取れますが、残業をしている運転手は残業時間が長時間になればなるほど歩合給を受け取れなくなります。

類似した制度は、多くの運送業の企業で採用されており、問題視されてきました。

最高裁判決は、このような制度について、残業をした場合には、歩合給の一部を名目のみ割増金(当該会社における、残業手当、深夜手当及び公出手当の総称)に置き換えて支払っているに過ぎないとして、割増金名目で支払われた賃金は時間外労働等の対価としてのみ支払われているのではなく、通常の労働時間にあたる賃金である歩合給としても支払われているとしました。

そして、割増金として支払われる賃金のうちどの部分が時間外労働等に対する対価に当たるかは明らかでないから、そのような定めでは通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができず、労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたということはできないとしました。

この判決の射程についての議論は不十分ですが、歩合給を残業代の支払いに充当する方法を採用している企業においては、現在の制度が無効となる可能性がありますから、労働分野を専門とする弁護士に相談して制度設計を再検討する必要性が高いものと考えられます。

~令和2年3月30日判決の事案~

働き方改革の一環として、月の残業時間の上限は、原則として45時間と定められました(労働基準法36条1項、3項、4項)。

前記①の対価性が認められれば、固定残業代の金額をいくらに設定しても構わないというわけではありません。

労働基準法の改正前においては、告示によって月の残業時間の上限が45時間とされていましたが、90時間分の残業時間に相当する固定残業代が定められていた事案について、45時間を超過する残業を義務付けるものとして、45時間を超過する部分は固定残業代として無効であるとされた裁判例が存在します(札幌高判平24.10.19労判1064号37頁)。

そのため、法律によって、残業時間の上限が定まっている現在では、45時間を超過する残業代に相当する固定残業代の定めが無効であると判断される可能性は高まったと考えられます。

45時間を超過する残業代に相当する固定残業代を定めても無効ではないとする裁判例(東京高判平28.1.27労経速2296号3頁)もありますが、原則的には45時間を超過する残業を求めることができないことからすれば、固定残業代は45時間分以内に収めるべきでしょう。

(3)基本給等に組み込んで固定残業代を支給する場合の注意点

① 固定残業代が組み込まれた賃金と残業との対価性

基本給以外に固定残業代を組み込む場合、組み込まれた賃金の残業との対価性が問題となります。

歩合給のうち一定割合を残業代として扱う方法を採用する場合には、前記(2)①で紹介した令和2年3月30日の最高裁第一小法廷判決を意識した上で、弁護士と相談して制度設計をする必要が高いでしょう。

② 明確区分性

固定残業代を基本給に組み込んで支給する場合には、通常の労働時間の賃金に当たる部分と残業代に当たる部分とを判別できることが必要です(最一小判平24.3.8集民240号121頁)。

就業規則や契約書における理想的な定め方は、何時間分の残業代としていくらが含まれているのかを明らかにする方法です。

例えば、「基本給23万円(20時間分の時間外割増賃金3万円を含む)」といった内容が契約書に定められていれば、有効となると考えられます。

一方、「業務手当1万円(割増賃金を含む)」といった規定は、業務手当の中における、通常の労働時間の賃金に当たる部分と、残業代に当たる部分とを判別することはできないため、無効になると考えられます。

何時間分の残業代であるかのみが記載され、いくら分の残業代であるかが欠ける事案については、基本給に含まれる割増賃金の種類(時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜早朝割増賃金)についても明らかにしなければ、通常の労働時間の賃金に当たる部分がいくらなのかを計算することはできないため、無効となる可能性があります(東京地判令1.7.24労経速2401号19頁)。

また、深夜早朝にのみ勤務する従業員に対して、基本給に深夜早朝割増賃金が当然に含まれているとして、深夜早朝割増賃金を支払わない企業もあると思われます。

このような場合について、深夜早朝割増賃金が基本給の中に組み込まれていることを前提とした裁判例もありますが(東京地判令1.8.21(LEX/DB文献番号25564445))、契約書等に基本給に何時間分の深夜早朝割増賃金として、いくらが含まれているのかを明示することが安全であると考えられます。

③ 固定残業代の金額

前記(2)②同様に、45時間を超過する残業代に相当する固定残業代を定めた場合、無効となる可能性があります。

また、45時間を超過していなかった場合でも、基本給が低額であれば、最低賃金法に違反する可能性があります。

「基本給」という名目であっても、固定残業代が含まれていれば、基本給から固定残業代部分を控除した金額が、労働者が勤務する都道府県の最低賃金以上である必要があります。

4.まとめ

以上に見てきたとおり、固定残業代制度を採用する場合、以下の点を意識する必要があると言えます。

- 固定残業代を定額手当として支給するのか、基本給等に組み込んで支給するのか

- 固定残業代として支給する賃金と残業との対価性があるか

- 固定残業代に相当する残業時間が45時間を超過していないか

- (基本給等に組み込む場合)固定残業代部分と通常の賃金にあたる部分とが判別可能か

- 固定残業代部分を控除した賃金は最低賃金法に違反しないか。

上記の点の中で、固定残業代として支給する賃金と残業との対価性や、固定残業代と通常の賃金に当たる部分とが判別できるかは、新しい裁判例が多数輩出される分野であり、専門的な判断が必要となります。

また、万が一固定残業代の制度設計を誤り無効となった場合には、二重に残業代を支払う必要が生じ、制度変更も困難となります。

そのため、固定残業代制度を導入する場合や、現在導入している場合には、労働分野に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

関連記事

パワーハラスメントの6類型とは?パワハラの実態と対処法も解説

スメルハラスメントで労災認定される?認定基準や注意点を解説

パワーハラスメント対策は義務!法改正の内容や対策方法を弁護士が解説