企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。

テレワーク導入・実施にあたって適正な労務管理を行うために留意すべき点

政府は、いわゆる「働き方改革」の一環として、企業に対するテレワークの導入を推奨していますが、テレワークには、業務の効率化による生産性の向上、育児・介護等を理由とした労働者の離職の防止、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減というメリットがある一方で、使用者の労働者に対する指揮監督の程度(時間的場所的拘束力)が弱まるという特殊性があります。

そして、当該特殊性ゆえに、テレワーク導入・実施にあたっていくつか留意すべき点がありますので、以下で説明させていただきます。

1.テレワークとは

テレワークとは、ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を活用した時間や場所にとらわれない働き方の総称です。「遠い、離れて」という意味のTeleと、「働く、仕事」という意味のWorkを組み合わせた造語で、職場から離れたところで働くという単語が作られました。

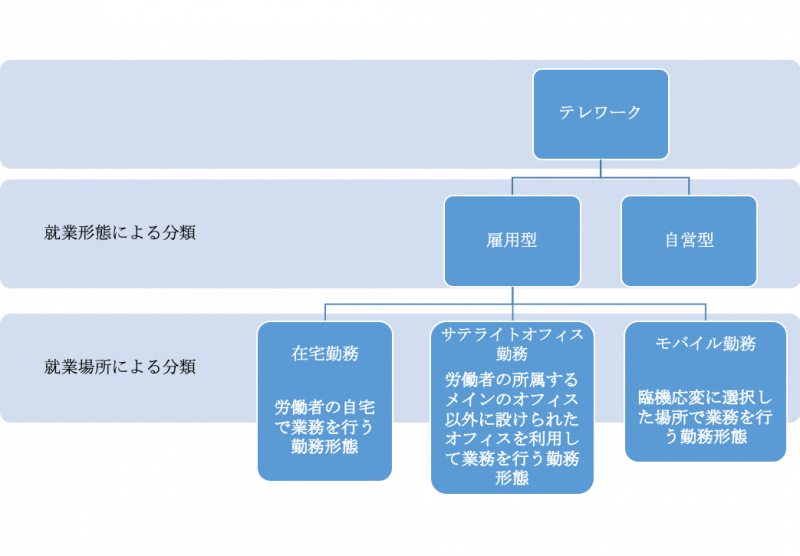

2.テレワークの分類

テレワークの形態を就業形態で分類すると、「雇用型」と「自営型」があり、労働者が行うテレワークを「雇用型テレワーク」、事業主などが行うテレワークを「自営型テレワーク」といいます。このうち適切な労務管理が必要となるのは雇用型テレワークです。そして、雇用型テレワークを就業場所で分類すると、①「在宅勤務」、②「サテライトオフィス勤務」、③「モバイル勤務」の3つに分類されます。

3.雇用型テレワークと労働法

(1)労働基準関係法令の適用に関する留意点

テレワーカーが労働基準法(以下「労基法」といいます)第9条の「労働者」に該当する場合には、労基法のほか、最低賃金法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されることになります。

そして、労基法第9条の「労働者」に該当するか否かは、その実態が使用従属関係の下における労務の提供と評価するにふさわしいものであるかどうかによって個別具体的に判断されます(新宿労基署長事件、東京高判平成14年7月11日、労判第832号13頁)

(2)労基法の適用に関する留意点

①労働条件の明示

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず(労基法第15条第1項)、その他の労働条件である「就業の場所」(労働基準法施行規則(以下「労基則」といいます)第5条第1項第1の3号)を書面により明示し交付(労基則第5条第3項)しなければ、30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(労基法第120条第1項)。

したがって、労働者にテレワークを行わせる場合、在宅勤務については自宅、サテライトオフィス勤務についてはサテライトオフィス、モバイル勤務については就業の場所についての許可基準を示した上で「使用者が許可する場所」という形で、テレワークを行う場所を明示する必要があります。

なお、労基法第15条で明示が義務付けられている労働条件が就業規則に具体的に記載されており、労働者に対して適用される部分を明らかにした上で就業規則を交付すれば、当該労働条件について別途書面を交付する義務はありません。

②労働時間制度の適用と留意点

雇用型テレワークにも労基法が適用される以上、使用者は、テレワークを行う労働者の労働時間を適切に管理する義務を有しています(労基法第108条、労基則第54条第1項第5号)。しかしながら、雇用型テレワークは、メインのオフィス以外の場所で業務を行う勤務体系であることから、使用者の指揮監督の程度が低くなるため、使用者がどのようにしてテレワークを行う労働者の労働時間管理を行うかが問題となります。

ア 雇用型テレワークに適用可能な労働時間制

雇用型テレワークは、就業の場所の全部又は一部が事業場外の労働であるものの(ただし、サテライトオフィス勤務については事業場の一部とみなされる可能性があります)、それ以外はメインオフィスでの勤務と異ならないため、労基法に定められているすべての労働時間制について適用可能です。

イ 通常の労働時間制を適用する場合の留意点

(ア)いわゆる中抜け時間の取り扱い

在宅勤務等のテレワークに際しては、一定程度労働者が業務から離れる時間(いわゆる中抜け時間)が生じやすいです。

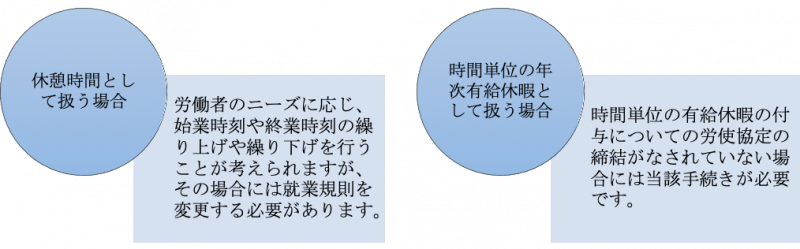

中抜け時間の取扱いについては、中抜け時間の自由利用が保障されていることを前提にして、労働者に中抜けの開始時間と終了時間を報告させる等の方法により、休憩時間として扱うことと、時間単位の年次有給休暇として扱うことが考えられます。

(イ)就労場所間の移動時間の取り扱い

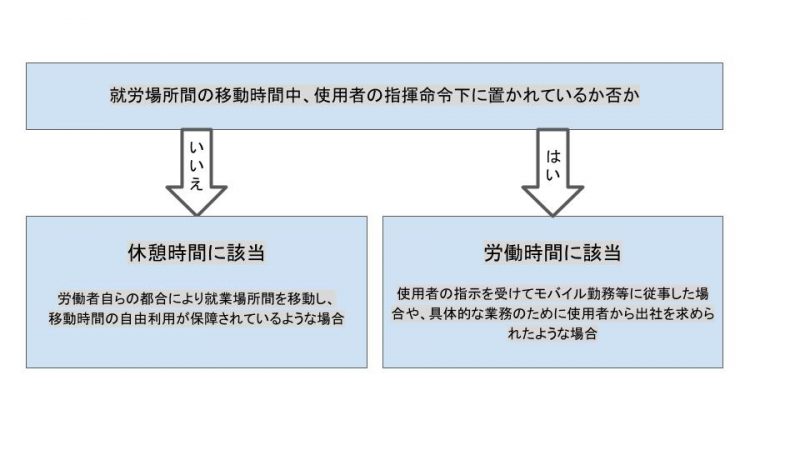

勤務時間の一部にテレワークを利用する場合(労働者が午前中だけ自宅やサテライトオフィスで勤務したのち午後からメインオフィスに出勤する場合等)、就労場所間の移動時間が労働時間に該当するか否かについては、使用者の指揮命令下に置かれている時間であるか否かにより、個別具体的に判断されることになります。

ウ 事業場外みなし労働時間制を適用する場合の留意点

(ア)適用要件

雇用型テレワークについて事業場外みなし労働時間制(労基法第38条の2)を適用するためには、就業規則に事業場外みなし労働時間制に関する事項が記載されていることに加えて、①労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事すること、②情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態にしておくこととされていないこと、③随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないことが必要です(以下平成16年3月5日基発0305001、平成20年7月28日基発0728002号参照)。

(イ)適用する場合の留意点

使用者は、労働時間を適切に管理する義務を有しているため、原則として、タイムカード、ICカード等による客観的記録等を用いて労働時間の実態を把握する必要があるところ、事業場外みなし労働時間制は使用者の当該労働時間適正管理の義務を緩和するものであるため、事業場外みなし労働時間制の適用要件である上記①~③に該当する否かは、厳格に判断されるべきものと考えます。

そして、当該適用要件に1つでも該当しない場合、原則どおり、使用者は労働時間の実態を把握する義務を負うことになります。

その場合、労働者が主張する時間での時間外労働が認定されたり、過重労働による労働者の健康被害について使用者の責任が認定されたりするリスクが生じます。

したがいまして、雇用型テレワークについて事業場外みなし労働時間制を適用するか否かの判断は慎重に行ってください。

なお、客観的には労働時間管理が可能であっても、使用者があえて労働時間管理をせずに労働時間の算定が困難となった場合は、事業場外みなし労働時間制の適用は認められません。

また、上記①、②の要件を満たした場合であっても、テレワークを行わず労働時間の全部を事業場内で業務に従事する日や、テレワークを行うが使用者の具体的な指揮監督が及び労働時間を算定することが困難でない時については、事業場外みなし労働時間制の適用はありませんのでご注意ください。

エ 休憩時間の取り扱い

使用者は、原則として休憩時間を労働者に一斉に付与しなければならず(労基法第34条第2項)、同条に違反した場合は6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(労基法第119条第1号)。

ただし、労使協定を締結することにより、一斉付与の適用対象外とすることができます。

テレワークを行う労働者に対して、使用者が休憩時間を付与しなかったことにより労働者が休憩を取れなかった場合、使用者の労働者に休憩時間を付与する債務の不履行となります。

当該債務不履行について、労働者が休憩を取れなかったことによる肉体的精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料請求)は認められますが(住友化学工業事件、最三小判昭和54年11月13日、判タ第364号219頁)、勤務時間に対応する労働賃金相当額の損害賠償請求まで認められるかどうかは当該時間帯にどの程度使用者の労働に服したといえるのか等、個別具体的に判断することになります。

オ 時間外・休日労働の労働時間管理

テレワークを行う労働者が法定労働時間を超えて労働した場合、使用者は時間外・休日労働に係る36協定の締結、届出及び労働者に対する割増賃金の支払いが必要となり、深夜に労働した場合には、深夜労働に係る割増賃金の支払いが必要となります(労基法第36条及び第37条)。

テレワークの場合、使用者の指揮監督の程度が弱くなるため、労働者が使用者への事前の連絡等なく休日や深夜等に業務を行うことも想定され、使用者にとって想定外の割増賃金の支払いを求められる可能性があります。

この場合に割増賃金の支払いが不要となるためには、当該労働が使用者の明示又は黙示の指示に基づかずに行われたことが必要となります。

そして、どのような場合に使用者の明示又は黙示の指示に基づかずに行われた労働といえるのかは、個々の事案ごとに判断されることになります。

そこで、使用者にとって想定外の割増賃金の支払いを防止するためには、労働者が時間外等に業務を行う場合、事前に申告し使用者の許可を得た上で、事後に時間外労働等の時間を報告しなければならない旨を定めておくことが望ましいです。

当該規定を設けることによって、ある程度、使用者が労働者の時間外等の労働を把握したり、労働者の時間外等の労働を抑制することが可能になります。

ただし、当然のことながら、当該規定を設けるだけで割増賃金を支払う必要がなくなるというものではなく、当該規定に沿った運用が厳格になされている必要があります。

したがいまして、当該規定を設けていても運用が厳格になされていない場合には、労働者が主張する時間外等の労働を行った時間が労働時間として認められ、これに対する割増賃金を支払わなければいけない可能性がありますのでご注意ください。

なお、どのような場合に労基法上の労働時間と認められないかについて、厚生労働省のガイドライン(「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」平成29年1月20日策定)に詳しく記載されていますのでご参照ください。

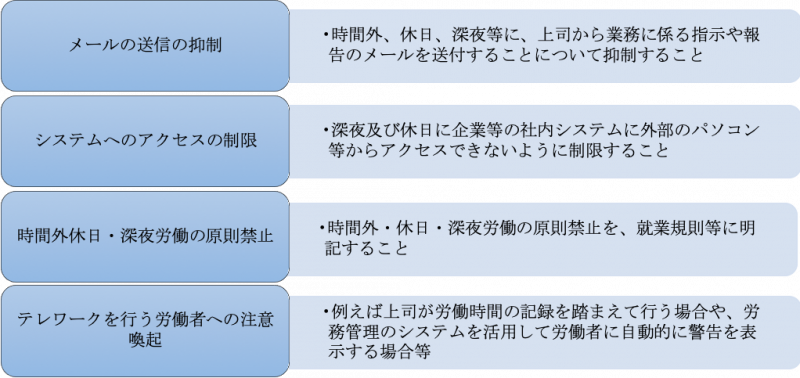

カ 長時間労働の防止対策

テレワークでは、労働者が使用者と離れた場所で勤務をするため、相対的に使用者の労働時間の管理の程度が弱くなり、長時間労働を招くおそれがあります。

そのため、使用者にはより一層、長時間労働による労働者の健康障害防止を図ることが求められることになります。

<具体例>

③就業規則の変更と留意点

ア就業規則の変更が必要な場合

(ア)必要的記載事項

労基法で就業規則に記載すべきと定められている事項(以下「必要的記載事項」といいます、労基法第89条第1号~第3号)が就業規則に記載されていなければ作成義務の違反となり、30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(同法第120条第1号)。

必要的記載事項のうち、テレワーク導入にあたって就業規則の変更が必要となる可能性がある事項としては、始業及び終業の時刻、休憩時間(長さ、与え方)、賃金の決定及び計算の方法(賃金の体系、賃金決定の要素)等があります。

これらの事項について既存の就業規則の内容と相違が生じる場合は、就業規則を変更する必要があります。

ただし、当該変更が労働条件の不利益変更にあたると認められた場合は、当該変更部分は無効となる可能性があります。

(イ)相対的必要記載事項

必要的記載事項とは異なって、制度として行う場合に就業規則に記載されている内容と異なる場合、又は、就業規則に記載されていない場合にも作成義務の違反となります。

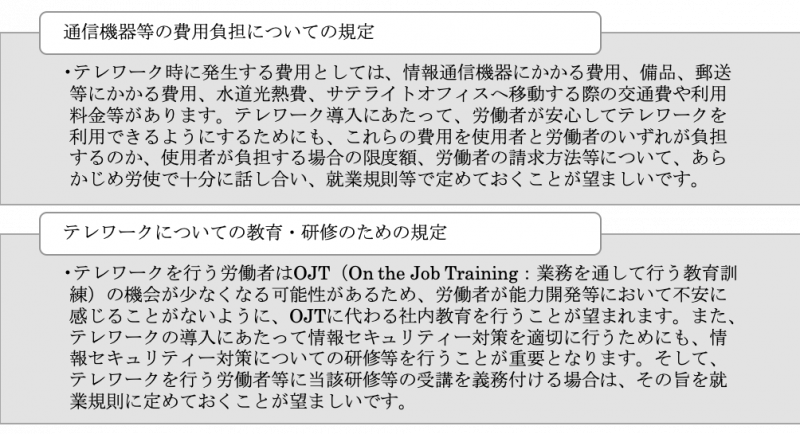

制度として行う場合に就業規則に記載すべきと定められている事項(相対的必要記載事項、労基法第89条第3号の2~第10号)のうち、テレワーク導入にあたって就業規則の変更が必要となる可能性がある事項としては、労働者の「食費、作業用品その他の負担」に関する事項、「安全及び衛生」に関する事項、「職業訓練、に関する事項(訓練の種類、期間等)、「災害補償及び業務外の傷病扶助」に関する事項等があります。

イ就業規則の変更にあたっての留意点

労働条件を記載した就業規則は「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させ」(労基法第106条第1項)る必要がありますが、メインオフィスに出勤しないテレワーカーについてはその周知方法について工夫する必要があります。

(3)最低賃金法の適用に関する留意点

最低賃金は、事業場が所在する地域のものが適用されます。

したがって、地方でテレワークを行う場合であっても事業場の所在地が東京であれば、東京の最低賃金を適用することになります。

(4)労働安全衛生法の適用に関する留意点

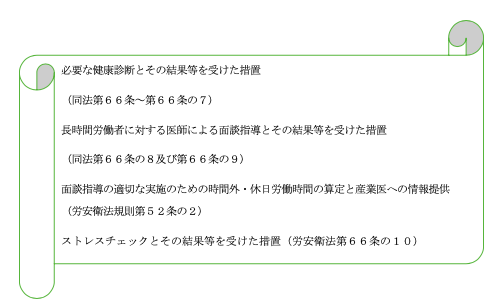

労働安全衛生法(以下「労安衛法」といいます)等の関係法令等に基づき、使用者は労働者の過重労働対策やメンタルヘルス対策を含む健康確保のための措置を講じる必要があります。

具体的には、以下に挙げた内容の実施により、労働者の健康確保を図ることが重要です。

(5)労働災害補償保険法の適用に関する留意点

テレワークを行う労働者についても、使用者は、メインオフィスで勤務する労働者と同様に、労働災害に対する補償責任を負います(労基法第75条等)。

具体的には、自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒し負傷した場合には、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しているので業務災害と認められます。

もっとも、私的行為による傷病等、業務と傷病等との間に一定の因果関係がない場合には、業務災害とは認められません。

この点、自宅等でテレワークを行う場合、業務起因性の有無について判断が難しい状況が生じることも考えられますので、紛争防止の観点からも使用者はどのような場合に業務災害に当たるのか等について労働者に十分周知することが望ましいです。

まとめ

以上のとおり、テレワークを行う労働者に対しては、メインオフィスで働く労働者とは異なり、使用者の指揮監督の程度が弱くなるという特殊性があります。

したがいまして、テレワーク導入・実施にあたって適正な労務管理を行うためにはどのような点に留意すべきかについて、以上に述べたことを参考にしてみてください。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

関連記事

パワーハラスメントの6類型とは?パワハラの実態と対処法も解説

スメルハラスメントで労災認定される?認定基準や注意点を解説

パワーハラスメント対策は義務!法改正の内容や対策方法を弁護士が解説