企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。

メンタルヘルス問題に取り組む企業に役立つ法律知識を弁護士が解説

1. 増加するメンタルヘルス問題~企業がメンタルヘルスケアに取り組むべき背景~

著名な芸能人の精神疾患に関する話が、定期的にニュースになります。

私も、あれだけ活躍されていた方が、と衝撃を受ける機会がありました。

メンタルヘルスは、仕事で活躍している人も、仕事が不調になっている人にも、無縁ではいられない問題と感じられます。

実際、メンタルヘルスの問題は、年々増加傾向にあります。

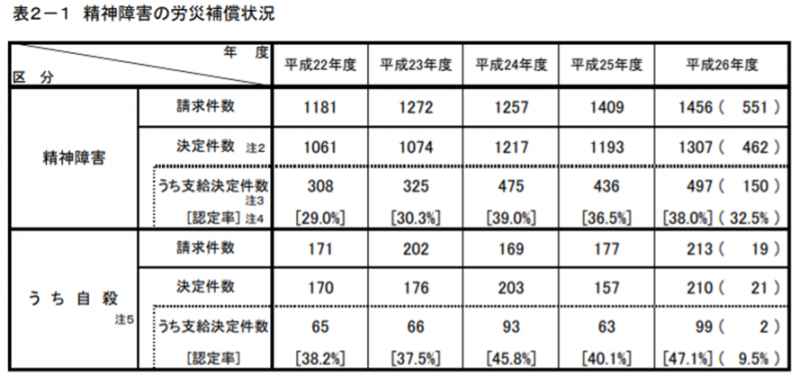

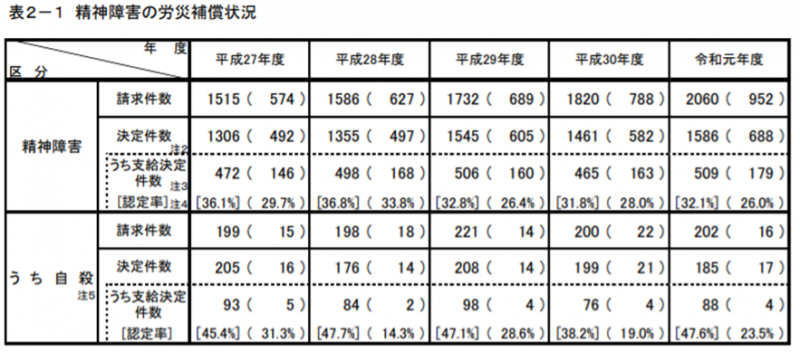

特に事業を営む方々に関係の深い労災について、厚生労働省が発表する労災補償状況の数字を見てみましょう。

※()は女性の数字

平成22年度での精神障害を理由とした労災請求件数が1,181件、支給決定が308件である一方、令和元年度の請求件数は2,060件、支給決定が509件になっており、請求数は概ね平均すると年約90件ペースで、支給決定数も概ね平均すると年約20件ペースで増え続け、過去最多を更新し続けています。

しかも、精神障害が労災として認定されるのは、

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること

②発病前概ね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

③業務以外の心理的負荷や固体側要因により発病したとは認められないこと

という条件が認められたものだけです。

そのため、現実に対応が必要な、「メンタルヘルスによって業務遂行能力が低下している労働者」を捕捉しきるものではありません。

実際には、より多くの、労働者のメンタルヘルス問題がこの社会に存在し、増え続けていると考えるべきでしょう。

このような社会状況を踏まえると、企業におけるメンタルヘルス対応の必要性は、今後も高まり続けます。

そこで今回は、そもそも企業にどのような法的リスクがあるのか、法律上どのような対応が可能であり適切なのかについて、関係する法的視点を概観してみようと思います。

2. 会社側のリーガルリスク~安全配慮義務違反とメンタルヘルス~

労働契約法5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定めています。

雇用主、すなわち使用者は、必ずこの安全配慮義務を負います。

なお、労働契約法ができたのは平成19年ですが、安全配慮義務自体は判例上それより昔から認められていたものであり、その実質的中身については、積み重ねられた判例を手掛かりにしていくことになります。

先駆けとなるのは、過労自殺という問題がクローズアップされるきっかけとなった電通事件(最判平成12年3月24日民集54巻3号1155頁)です。

「業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務」の存在を認めており、メンタルヘルスへの配慮が必要だとわかります。

最高裁判例ではありませんが、システムコンサルタント事件(東京高判平成11年7月28日判時1702号88頁)は、高血圧に罹患した労働者について、高血圧を憎悪させ致命的な合併症が生じることがないように、持続的な精神的緊張を伴う過重な業務に就かせないようにするなど業務を軽減するなどの配慮をする義務を負うと認めており、配慮の方法にまで義務内容を具体化しています。

メンタルヘルス問題も背景に病状があるものですから、メンタルヘルスを憎悪させない義務を雇用主側が負っていると考えることもできます。

東芝事件(最判平成26年3月24日裁時1600号1頁)は、安全配慮義務違反を認めるだけでなく、精神疾患について労働者が積極的に申告していなかった点について過失相殺の適用を否定しており、つまるところは企業側が病状を把握して配慮していくことを要求していると読むことができます。

もちろん、各事件から、あらゆるメンタルヘルス問題に、同じような義務が認められるというわけではないです。

システムコンサルタント事件では、「高血圧に罹患し、その結果脳出血などの致命的な合併症を発症する危険があるときには」と義務の前提条件を付しており、ある程度生命など高いリスクが認められる病状に限定された規範とも考えることができます。

東芝事件も、少なくとも欠勤を繰り返し業務の軽減を申し出ているなど、過重な業務による弊害について認識可能だったという事実認定があり、病気そのものについての申告がなかっただけだったという前提があるとも考えられます。

実際に問題が起きて責任の有無を争う場合は、判例の射程について議論が可能でしょう。

しかし、そもそもそのようなリスクに晒されないようにするのが、ベストなのは間違いありません。

しかも、メンタルヘルスに関する安全配慮義務の履行は、損害賠償責任の回避につながるだけでなく、たとえば解雇を行う前提として要求される場合もあります。

ヒューレットパッカード事件(最判平成24年4月27日労判1055号5頁)では、無断欠勤などを起こしている労働者が、その前提として精神疾患であった場合に、精神科医による健康診断や休職などの配慮した措置を取らずに行った諭旨解雇を無効としました。

労働者の死亡などにより損害賠償責任の問題にまで至っておらずとも、労働者による労働能力の減退・喪失は、雇用主にとって何らかの対処が必要な事態です。

そのような場面で、経営の観点から必要な対処を有効ならしめるためにも、メンタルヘルスに関する安全配慮義務の履行方法は理解しておく必要があるのです。

3. メンタルヘルスとは何か

メンタルヘルスという言葉自体は法律用語ではなく、厳密な定義があるわけではありません。厚生労働省のメンタルヘルスに関するwebページでは、依存症、うつ病、強迫性障害、摂食障害、双極性障害(躁うつ病)、てんかん、統合失調症、認知症、パーソナリティー障害、発達障害、パニック障害・不安障害、PTSDが挙げられています。(参考:厚生労働省「知ることからはじめようみんなのメンタルヘルス」)

このような病気について、正確に診断し対処法を考えていくには、医療の専門家の意見も必要になるでしょう。

しかし、そもそもの問題に気付き、あるいは労働者の労働能力の減退・喪失にどう対処するかという観点から方針を決めるためには、企業・雇用主や、あるいは私のような法律家も、精神疾患について一定の理解をしておくとプラスになるのは間違いありません。

たとえば、うつ病について、メンタルヘルス問題に取り組む医師の間では、「新型うつ」という現象が問題になっているようです。

我々医療の素人でも、うつ病という言葉は流石に認識しており、「がんばれ」と言ってはいけないといった、漠然としたイメージは持っているかもしれません。

しかし、この「新型うつ」は、仕事に対してのみモチベーションが上がらないなど、生活全般に影響が及んでいる従来のうつとは異なる特徴があり、配慮を重ねる対応をした場合に、その労働者が特別扱いを当然視してしまうなど、労働能力の減退・喪失への対処という観点からは、悪化してしまうこともあるそうです。

この後詳述するように、医療の専門家の助けが必要な一方で、診断書のような資料の評価等については、専門家任せではいられない点もあるため、雇用主や管理職級の人間がメンタルヘルスの基礎について学ぶ機会を設けておくことも、有益でしょう。

4. メンタルヘルス問題に関わる専門家について ~主治医と産業医の違い~

企業におけるメンタルヘルス問題への対応において、重要な役割を担うのが、産業医です。労働安全衛生法13条2項及び労働安全衛生規則14条2項では、産業医になるのに以下のいずれかの要件を備えることを求めています。

一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者

簡単に要約するなら、職場における疾病発生を予防し、労働者が健康に快適に職務執行することができるための助言を行える、専門的な能力を持っていると認められた医師が、産業医です。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任が義務となっています(労働安全衛生法13条1項、労働安全衛生法施行令5条)。

一方で、産業医は医療行為を行う立場ではないため、メンタルヘルスの問題を扱う場合、主治医は別に存在することになります。

それぞれの役割の違いは、たとえば作成する資料において、違いが出てきます。

主治医は、診断書を作成します。

この診断書は、患者からの聴き取りを主体として作成されており、職場において必要な配慮などが記載されることもあります。

しかし、この場合、あくまで精神疾患の治療の観点から記されるものであり、その労働者の職場に関する情報提供が十分でなかったり、企業が実際に就業規則などによって用意している配慮方法まで把握していなかったりすることにより、労働者の就業という観点からは、十分ではない内容であることもあります。

一方の産業医は、意見書を作成します。

この意見書は、「医学的に就業できる状態か」「就業できる場合はどのような配慮を要するか」の2点を中心に構成されており、企業・雇用主側の判断に必要な視点と親和性が高いです。

このように、メンタルヘルスに関する専門家の意見にも、それぞれの役割に応じた特徴があり、労務管理の観点からその情報をどう活用するかは考える必要があります。

また、産業医が存在しない事業場におけるメンタルヘルス問題については、主治医の診断書がより事業場の実態・仕組みに適合的になるよう、企業・雇用主側から積極的に主治医に情報提供し、後述する受診勧告・命令をすることで、一定の関与を行っていくと有益でしょう。

5. 企業によるメンタルヘルス問題への具体的取り組み例

(1)大前提としての予防体制~企業が職場で実施すべきストレスチェック~

当然ですが、メンタルヘルスの問題は生じない方が望ましいです。

また、予防するための体制を構築しておくことで、問題の発見能力も高まります。

法律上も、労働安全衛生法66条が健康診断を、同法66条の10が「心理的な負担の程度を把握するための検査」として、労働者に対するストレスチェックを義務付けています。

なおストレスチェックについては、同法附則4条より、産業医を選任する義務がない労働者49人以下の事業場では努力義務に緩和されていますが、メンタルヘルス問題の予防や発見に資することから、あえてストレスチェックを積極的に行っていくことも検討すべきです。

国も、ストレスチェックの実施によって助成金が得られる制度を設けています。

(2)問題を確定させるためのいわゆる受診勧告・受診命令

労働者にメンタルヘルス問題の疑いが生じても、医療機関による精神疾患の診断がないと、問題の存在が確定しません。

しかし、労働者の中には精神疾患へのバイアスがあり、受診すら拒否することもあります。

そうすると、企業・雇用主側は問題対処への端緒にすら立てなくなってしまいます。

このような場合に有用なのが、精密検査の受診を求める勧告(いわゆる受診勧告)や、医療機関の受診を求める業務命令(いわゆる受診命令)です。

受診命令については、強制力のある手段であるため、就業規則に定めて法的根拠を明確にしておくこと望ましいでしょう。

なお、検診や受診など、用いる名称は会社によって異なっています。

関係する判例・裁判例も概観しておきます。電電公社事件(最判昭和61年3月13日労判470号6頁)では、

「労働契約上、その内容の合理性ないし相当性が肯定できる限度において、健康回復を目的とする精密検診を受診すべき旨の健康管理従事者の指示に従うとともに、病院ないし担当医師の指定及び検診実施の時期に関する指示に従う義務を負担している」

として、実施医療機関や入院期間等を含めた、より具体的な精密検診の受診義務を課すことも有効と判断しています。

もっとも、判決では、精密検査の受診命令を出した背景や検診の内容方法を詳細に分析した上で、精密検査の受診命令の合理性・相当性を認めています。

そのため、実際に、精密検査の受診命令を出す際には、検診の内容・方法を指定した理由について、第三者からの検証に堪えるものとすべく、十分に検討する必要があります。

京セラ事件(東京高判昭和61年11月13日判時1216号137頁)では、就業規則に定めがなくとも、労使間における信義則ないし公平の観念に照らし合理的な措置だとして、労働者が用意した主治医と異なる指定医の受診を指示することができると認められています。

もっとも、同事件は、疾病の業務起因性に争いがあり、労働者側が提出した診断書の中に、業務起因性を否定するものがあったなど、指定医の受診が別途必要と判断しやすい前提事実があったことも特徴として挙げられます。

大建工業事件(大阪地決平成15年4月16日労判849号35頁)も、治癒を理由とした復職に際して、労使間における信義ないし公平の観念に照らし合理的かつ相当な措置として、労働者が用意した主治医とは異なる医師の診断を要求することができるとしています。

ただし、労働者が用意した診断書を作成した医師から情報を得るに際して、医師も労働者も非協力的だったといった点から、そのような要求の必要性を肯定しやすかったことも、特徴として挙げられます。

このように、判例・裁判例からすると、企業・雇用主側には重めの安全配慮義務が課されている反面として、それに対応した履行の手段を認める傾向にあるようです。

ただし、その限界については、どこまで一般論化できるかに議論の余地があるため、どのように就業規則で準備しておくか、どこまでの手段をとるかといった点については、弁護士に相談しておいた方が有益でしょう。

(3)休職をさせるかどうかの判断~債務の本旨に従った労務提供は可能か?基準~

メンタルヘルスの問題があると判明した場合、次は休職命令を出すかが検討の対象になってきます。

この点について、法律的には、「債務の本旨に従った労務提供」が可能かという基準で考えていくことになります。

そして、「債務の本旨」は、労働契約においてどのような業務内容を定めたか次第で決まってきます。そして、片山組事件(最判平成10年4月9日労判736号15頁)は、職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した労働者について、就業を命じられた特定の業務での労務提供が十全でなくとも、配置できる現実的可能性のある他の業務について労務の提供が可能で、その提供を申し出ているなら、債務の本旨に従った履行の提供があると判断して、休職期間中の賃金支払義務を認め、休職命令の有効性を否定しました。

このような判例もあることから、職種や業務内容を特定した労働契約を結ぶことで、休職命令が無効になるリスクを軽減できます。

しかしその上でも、「債務の本旨」という法的評価が大きく関わる準が問題となることから、休職命令が可能かについて、弁護士に相談する方が良いでしょう。

判断基準の抽象性から、リスク回避のために、配慮した勤務体制を提案することもあるかもしれません。

そのような場合に、どのような配慮をするかについては、やはり就業規則の中に仕組みとして取り入れるなど、予測可能性を高めておくと有益です。

なお、上記職種や業務内容の特定には、反面として柔軟な配転命令が行えなくなるというデメリットもあります。

その労働者の能力を踏まえ、平時にどの範囲で活躍してもらいたいかをあらかじめ良く検討して、必要かつ十分な範囲を設定しておくことが必要です。

(4)休職命令の出し方

休職命令を出す前提として、メンタルヘルス問題に対応した休職事由を、労働契約の中に取り込んでおくのは大前提です。

また、休職命令を発するに際しては、後々に賃金支払の法的問題が生じないよう、発令したことや、その期間などについて、書面で明確にし、証拠化しておくべきです。

なお、休職中の賃金については、労働契約の内容次第になります。

法律の原則としては、労務提供が労働者側にない以上、企業・雇用主側に賃金を支払う義務もないということになり、支払う場合はあえて労働契約の内容に、そのような内容を取り込んだ場合になります。

従業員の安心感は大事である一方、労務提供をしている労働者との間で不公平感を生じるといった弊害もあるため、漫然と賃金を認めるような休職制度を就業規則に取り入れるのは避けるべきです。

(5)休職からの復職~あるいは解雇~

復職においても、「債務の本旨に従った労務提供」が可能かという基準になります。

考え方も、休職命令を判断するまでの思考過程が参考になります。

たとえば、そもそもどのような専門家の判断を参考にするかという点で、企業・雇用主側のコントロールが及ぶよう指定医の診断書を求め、あるいは、そのような診断書の提出を復職の条件として就業規則に組み込んでおくことも考えられます。

復職の具体的内容についても、業務内容の範囲によっては、配慮した勤務体制による就労といった、段階的な形をとることもあり得るかもしれません。

なお、「債務の本旨に従った労務提供」である配慮された就労と、あくまで「債務の本旨に従った労務提供」ではない「お試し復帰」は、区別が必要です。

後者のお試し復帰である場合、企業・雇用主側は労働契約に従った履行を受けているわけではないため、賃金の支払義務も生じません。

しかし労働者側は、外観としては勤務場所に出てきており、当人が給与も貰えると認識してしまうこともあるでしょう。

復帰の意味については、やはり書面で意味を明確化し証拠化しておくなどの手当をしておくべきです。

このように休職を判断するまでと同様、復職の場面でも法的評価や法的思考を必要とする場面が多く、弁護士に相談した方がリスク回避に資するのも同様です。

いずれにしても、いざ復職して問題が生じた際、安全配慮義務違反の責任を負うのは、企業・雇用主側であるということを忘れてはいけません。

6. メンタルヘルス問題を予防し対処できる企業体制のススメ

メンタルヘルスの問題は、問題が起きる前に、そもそもどのような仕組みを企業の中に取り入れておくか考えておくことが大事です。

また、休職に至るまでや、休職からの復職を検討する場面までで、段階毎に法的評価が伴う判断が必要にもなります。

医療の専門家の資料を、法的観点からどのように扱うのかという検討は、労働分野でもやや専門的な検討が必要になるでしょう。

企業のリーガルリスクが年々増しているメンタルヘルス問題を、予防し、対処できる企業体制を築くために、弁護士の力も活用いただければ幸いです。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

関連記事

パワーハラスメントの6類型とは?パワハラの実態と対処法も解説

スメルハラスメントで労災認定される?認定基準や注意点を解説

パワーハラスメント対策は義務!法改正の内容や対策方法を弁護士が解説