企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。

「フレックスタイム制」の仕組みと導入方法、法改正内容についてわかりやすく解説します

フレックスタイム制は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」いわゆる働き方改革関連法において改正がなされました。

この働き方改革関連法は、平成30年(2018年)6月29日に成立し、フレックスタイム制に関する改正は平成31年(2019年)4月1日に施行されています。

すでにフレックスタイム制を導入している会社も少なくないとは思いますが、以下では、1.導入を検討している会社にとりましても参考となるようフレックスタイム制とはどのようなものなのかを説明した上で、2.今回の改正による変更点、および、3.フレックスタイム制導入の際の留意点について説明いたします。

1.フレックスタイム制とは

(1)フレックスタイム制はどのようなものか

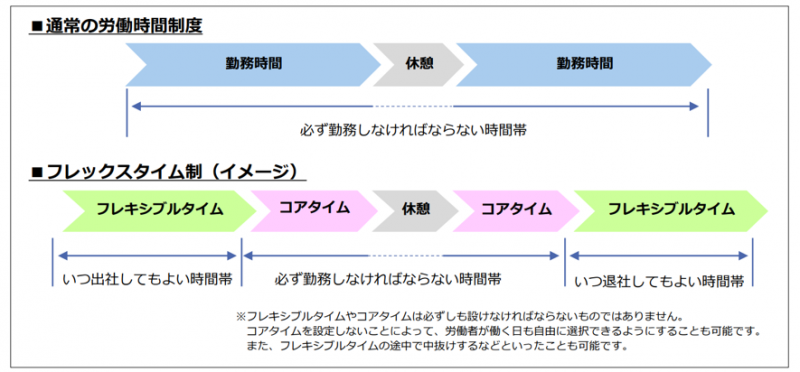

フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。

例えば、業務繁忙の日は10時間働き、業務があまりない日は6時間程度働く等、業務の忙しさに応じて労働者が労働時間を柔軟に決めることができます。

(2)フレックスタイム制導入のメリット

①労働者にとってのメリット

引用元:働き方改革関連法解説(労働基準法/フレックスタイム制の改正関係)

労働時間を自ら決めることにより、ワークライフバランスを図りながら柔軟な働き方の選択が可能となります。

例えば子育てをしている方は、育児の時間が確保できますし、資格取得を目指している方は、そのためのスクールに通う時間が確保できるなどのメリットがあります。

②使用者にとってのメリット

使用者にとっても、労働者が効率的に業務を行い生産効率が上がること、それに伴い割増賃金の支払いコストが削減できることや労働者が長く職場に定着することが期待できること、働きやすさの点で企業イメージが向上するなどの点でメリットがあります。

2.フレックスタイム制を導入するには

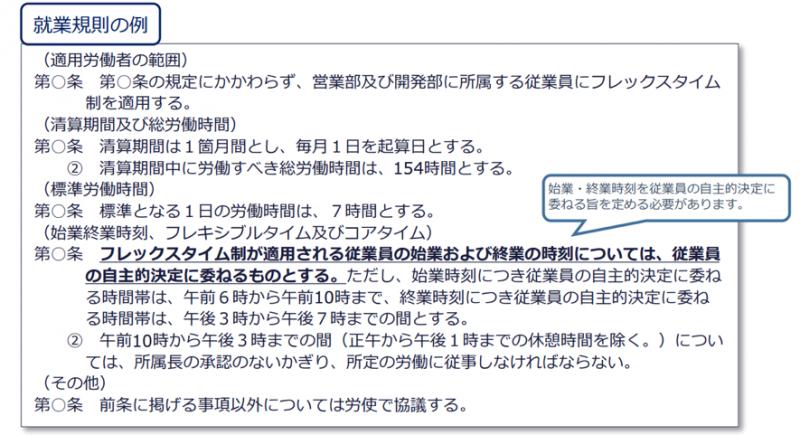

まず、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨定める必要があります。

通常の会社であれば、就業規則自体に規定を設けたり、その付属規程としてフレックスタイム制に関する規程を整備したりするということになるでしょう。

また、労使協定(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、当該労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定)において、①フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲、②清算期間③清算期間における総労働時間④標準となる1日の労働時間、⑤コアタイム(任意)、⑥フレキシブルタイム(任意)を定める必要があります。

なお、後述いたしますが、清算期間が1か月を超える場合にはこの労使協定を労働基準監督署に届出る必要があります(労働基準法32条の3第4項、労働基準法施行規則12条の3第2項)。

3.労使協定で定めるべき事項について

引用元:働き方改革関連法解説(労働基準法/フレックスタイム制の改正関係)

(1)フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲

フレックスタイム制の対象となる労働者がどの範囲かを定める必要があります。

特定の社員なのか、特定の課なのか、特定の部なのか、全従業員なのかを定めることに。

(2)清算期間

フレックスタイム制で労働をする期間です。

後述しますが今回の法改正により上限が3か月に変更されました。

(3)清算期間における総労働時間

労働者が清算期間において労働すべき時間として定められた時間、すなわち清算期間を単位とした所定労働時間です。

なお、清算期間における総労働時間は、法定労働時間の総枠の範囲内としなければなりません。

(4)標準となる1日の労働時間

年次有給休暇を1日取得した際に何時間労働したものとして賃金を算定するのか明確にするため、年次有給休暇を1日取得した際に支払われる賃金の算定基礎となる労働時間を定めるものです。

(5)コアタイム(任意)

必ず定めなければならないものではありませんが、労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯です。

(6)フレキシブルタイム(任意)

必ず定めなければならないものではありませんが、労働者が自らの選択によって労働時間を決定することができる時間帯のことです。

4.働き方改革関連法によるフレックスタイム制の変更点

(1)働き方改革関連法とは

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)では、労働者が個々の事情に応じた働き方を自分で選択できるようにするために、労働基準法、労働契約法、労働者派遣法の改正など8つの法律について主要な改革が行われました。

その中で、今回の改正において、フレックスタイム制に関する労働基準法32条の3の変更点は、以下のとおりです。

(2)フレックスタイム制の変更点

①清算期間の上限が3か月に延長(改正労働基準法32条の3第1項)

- 改正前

フレックスタイム制の清算期間の上限が1か月でした。

そのため、最長でも1か月単位でしか清算期間を定めることができず、1か月単位であらかじめ定めた総労働時間を超過した時間について割増賃金を支払う必要がありました。

- 改正後

フレックスタイム制の清算期間の上限が1か月から3か月に延長されました。

例えば、清算期間を2か月とした場合、1か月目は繁忙期、2か月目が閑散期であれば、2か月目の労働時間を減らして、1か月目に割り振ることができるようになりました。

その結果、労働者としてはより柔軟に労働をすることができるようになりましたし、使用者にとっても、1か月を超える期間で区切ると繁閑がある業種・職種では、割増賃金の抑制につながるというメリットが生じるようになりました。

なお、後述しますが、月ごとに1週当たりの労働時間が50時間を超える部分については1か月ごとに清算しなければならないので、この点は注意点といえます。

②清算期間が1か月を超える場合の割増賃金の支払い(改正労働基準法32条の3第2項)

改正前は、清算期間を通じて1週あたりの労働時間が週の法定労働時間(原則40時間)を超えた時間のみを時間外労働として計算すれば足りたのですが、改正後、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制を導入する場合は、それに加え清算期間を1か月ごとに区分した期間において1週当たりの平均労働時間が50時間を超えた時間についても、時間外労働としての清算が各月ごとに必要となります(改正労働基準法32条の3第2項)。

なお、具体的な計算方法については上記3(2)をご参照ください。

③完全週休二日制の特例(改正労働基準法32条の3第3項)

- 改正前

これまでは、清算期間が1か月の場合に完全週休二日制のフレックスタイム制で、1日平均8時間労働であったとしても、曜日のめぐりによって、所定休日が少なく労働日数が多い月には清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまうということがありました。

例えば、清算期間が1か月、土日が休日の事業場において、標準となる1日の労働時間を8時間とするフレックスタイム制を導入した場合、労働日数が23日の月(月の総日数は31日)の清算期間における総労働時間は8時間×23=184時間となるのに対し、法定労働時間の総枠は、40時間÷7×31=177.1時間となり、清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまうこととなります。

そのため、1日の労働時間が8時間であるにも関わらず、6.9時間分について法定労働時間の総枠を超えてしまうこととなります。

なお、通達(平成9年(1997年)3月31日基発228号)では、上記のように清算期間が1か月、完全週休2日制で、曜日のめぐりによって法定労働時間の総枠を超える場合でも時間外労働と取り扱わないこととしても差し支えないとする考え方が示されていましたが、今回の改正により、以下の通り労働基準法に明文化されました。

- 改正後

改正労働基準法32条の3第3項により、労使協定で「所定労働日数に8時間を乗じた時間数」を法定労働時間の総枠とすることを定めることが可能になり、このように定めれば完全週休二日制のフレックスタイム制でも、曜日のめぐりによる不都合は解消されることとなりました。

④労使協定の届出(改正労働基準法32条の3第4項、労働基準法施行規則12条の3第2項)

改正後、清算期間が1か月を超える場合のフレックスタイム制の労使協定は、制度の適正な実施を担保する観点から労働基準監督署に届出が必要となりました。

⑤賃金の清算(改正労働基準法32条の3の2)

使用者が、清算期間が1か月を超えるものであるときの当該清算期間中実際に労働した期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間分の割増賃金の支払いが必要になりました。

例えば、清算期間を6月1日から8月31日までの3か月とするフレックスタイム制を導入していた場合に、7月31日で退職する労働者に関しては、6月1日から7月31日までの2か月を平均し一週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間分の割増賃金の支払いが必要になります。

5.フレックスタイム制導入における留意点

フレックスタイム制を導入することで、柔軟な働き方が可能になったといえますが、その一方で、以下のような留意点もあります。

(1)労働時間把握の困難性

フレックスタイム制においては、各人が始業、終業時間を自由に決定できることから、使用者としては労働者がその日どのくらい労働しているのかが即時にわからず、労働者の労働時間の把握が難しくなります。

その結果として、労働者が自己規制できずルーズな出社、退社時間となってしまう可能性はありますし、清算期間の終盤になって清算期間における総労働時間を超える労働を余儀なくされることも想定されます。

使用者が時間外割増賃金を支払わざるを得ないという側面だけでなく、労働者が過重労働となり、労働者の健康に障害が生じるおそれがあるという側面もあります。

清算期間を1か月にした場合でも同様のことは当てはまりますが、清算期間が長くなるほど労働時間管理の重要性は高まってくると言えるでしょう。

よって、フレックスタイム制を導入した使用者としては労働者の労働時間の管理を適正に行うだけでなく、労働者が現在の労働時間数や清算期間内における労働時間の消化率などを確認することのできるシステムの導入や一定期間に一定の労働時間を超えた場合にアラートするようなシステムを導入するなど、労働者の過重労働を防ぐ取組みが必要となります。

労働時間管理については、使用者は、労働者の労働時間を把握する義務があり、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に沿った対応が求められるところですが、上記のようなシステムを効果的に導入するにあたっては、電子データ化することが前提といえることから、労働時間の把握方法としても、ICカードや生体認証などの導入が有用といえます。

(2)時間外労働時間算定が煩雑であり、手間及びコストがかかること

上記4.(2)①のとおり、1か月を超える清算期間を定めたフレックスタイム制を導入する場合には、清算期間の最終月に清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働した時間分を清算すれば足りるのではなく、清算期間を1か月ごとに区分した期間において1週当たりの平均労働時間が50時間を超えた時間分については各月で清算しておく必要があります。

そのため、上記算定の作業を手動で行うのであれば手間がかかりますし、システムの構築・導入をするのであればコストがかかります。

フレックスタイム制が適用される労働者が多いほどシステム構築の必要性は増すことから、そういったコスト面も十分に検討する必要があるでしょう。

それでは、実際に時間外労働時間を計算してみましょう。

計算方法としては、①各月ごとに1週当たりの労働時間が50時間を超えた時間を計算し、②清算期間終了後に、最終月の時間外労働時間として、清算期間を通じて1週当たりの労働時間が40時間を超えた時間が時間外労働となります(ただし、①で計算した時間は除きます)。

例えば、1月~3月の3か月間を清算期間とした場合の時間外労働の計算方法を見ていきましょう。

なお、1月(31日間)は230時間、2月(29日間)は170時間、3月(31日間)は160時間労働したものとします。

①各月ごとに1週当たりの労働時間が50時間を超えた時間を計算する

週平均労働時間が50時間となる月間の労働時間数は、50時間×各月の暦日数÷7で計算できます。

そうすると、1月(31日間)は221.4時間、2月(29日間)は207.1時間、3月(31日間)は221.4時間が、週平均労働時間が50時間となる各月の労働時間数です。

そうすると、今回は1月だけ、週平均労働時間が50時間となる各月の労働時間数を超えていることがわかります。

この230-221.4=8.6時間が1月分の割増賃金の支払いが必要な時間外労働です。

②清算期間において1週当たりの労働時間が40時間を超えた時間を計算する

1月~3月の暦日数は91日間となります。

よって、この期間の法定労働時間の総枠は、40×91÷7=520時間です。

1月~3月の実労働時間の合計は560時間ですから、清算期間における総労働時間を超えた時間は40時間となります。

ここから、1月分の割増賃金として支払った時間外労働時間分である8.6時間を控除した31.4時間が、最終月である3月に清算が必要な時間外労働となります。

このように、3月単独でみれば週平均は40時間を超えませんが、割増賃金の支払いが必要となることになります。

このような計算を企業としては毎月及び清算期間最終月ごとに行わなければならないということになります。

(3)社員間及び取引先との時間が合わない事態が生じうること

フレックスタイム制を導入した社員においては、出勤時間、退勤時間は基本的には自由です。

そのため、チームで作業・会議を行う必要のある業務の場合、各社員の出勤時間退勤時間が異なる結果、一緒に作業を行ったり会議を行う時間が合わなかったりという事態が生じ得ます。

また、各社員の出勤時間が通常の就業時間と乖離した時間である場合には、取引先の就業時間の間ではいつ連絡しても担当者が電話に出てくれないという事態が生じうることになります。

これらの事態を防ぐためにはコアタイムすなわち労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯を労使協定において定めるのがよいでしょう。

なお、コアタイムの時間についてですが、10時~15時等と定めている会社が多いようです。

ここで、コアタイムを短くするとその時間に会議が集中してしまう等の弊害がありますし、一方で会社の都合を重視してコアタイムを長めにとるとフレキシブルさがその分失われて労働者が享受できるメリットが減ってしまうので、そういったメリットデメリットを比較衡量しつつコアタイムの時間を定めることになるかと思います。

また、並行してSkype会議等のテレワークの導入も進め、在宅でも会議に参加することができるようにすると、コアタイムの確保と労働者のメリットを両立させていくことができると考えられます。

6.おわりに

フレックスタイム制を導入することは、ワークライフバランスを重視する労働者が職場に定着してくれることや効率的に業務を行い生産効率が上がることが期待できるという点で有用といえます。

しかし、清算期間が1か月を超える制度を導入する際には、上記3で述べたような留意点を十分に検討して制度設計をする必要があります。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

関連記事

パワーハラスメントの6類型とは?パワハラの実態と対処法も解説

スメルハラスメントで労災認定される?認定基準や注意点を解説

パワーハラスメント対策は義務!法改正の内容や対策方法を弁護士が解説