企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。

発明をしたらどうする―特許化するか、ノウハウとして秘密管理するかの選択における考慮要素

1. 序

(1)発明をしたらすべて特許出願すべきか

発明をしたら、「できるだけ早く特許出願すべき」なのでしょうか。

特許権を他社に取られたら、通常はライセンス料を払わない限り自社では実施できません。

確かに、特許権は、先願主義といって、最初に特許出願をした者だけに付与されますから、発明をしたら、できるだけ早く特許出願をすべきであるとも考えられます。

一方、発明であればなんでもよいと考えて闇雲に多数の特許出願をしても、出願費用が嵩む上、他社が容易に回避できる特許であれば、ライセンス料は得られません。

また、特許出願は、出願後原則として1年6月後には公開されますので、最悪の場合は他社に類似の発明のアイデアを与えるだけで出願にかかるコストさえ回収できないことにもなりかねません。

(2)本稿の目的

重要な発明であれば、特許化するか、ノウハウとして秘密に管理することになるはずです。

従来、この選択にあたっては、その発明を特許化したときの侵害行為の特定容易性が重視されていました。

しかし、昨今の法整備の状況等を踏まえると、必ずしも、侵害行為の特定容易性を重視しなくてもよいのではないかと筆者は考えます。

そこで、本稿では、新たな発明をした場合に、その発明を特許化するか、ノウハウとして秘密管理するかの選択における考慮要素について述べることにします。

2. 考慮要素その1:他社が無断で特許発明を実施する可能性は低下していること

(1)侵害行為の特定容易性を過度に重視すべきではないこと

従来、特許権侵害を発見して特許権侵害の損害賠償や差し止めを求めやすいことに着目し、物の発明として出願できる場合は出願が推奨され、製造方法の発明の場合には出願せずにノウハウとして秘密管理することも検討すべきとする考え方がありました。

これは、物の発明の場合、市場に流通する製品を分析することで特許権侵害行為を容易に特定できるのに対し、製造方法の発明では、製造現場の情報を得なければ侵害行為の発見が容易でないという考えに基づくものです。

しかし、例えば消費型の触媒を用いる製造方法の発明の場合は、製品を分析することで製造方法が特定可能な場合があるなど、例外もあります。

また、次に述べるように、近年、特許権侵害行為が発覚したときのリスクは増大しており、特許権者が侵害行為を発見しにくい特許であれば、他社が侵害行為を行いうるという考え方自体がそもそも成り立たなくなってきています。

したがって、侵害行為の特定容易性を過度に重視すべきではないといえます。

(2)特許権侵害行為のリスクは増大していること

①会社従業員の特許法遵守義務が明確化されたこと

会社法362条5項により、大会社かつ取締役会設置会社であれば、同法362条4項6号のいわゆる内部統制システムを整備しなければならなくなりました。

この内部統制システムには、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則100条)が含まれ、会社の従業員は特許法を遵守しなければならないことが明確化されました。

②犯罪となる特許権侵害行為の通報は公益通報者保護法で保護されること

公益通報者保護法2条3項1号(公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令)の「通報対象事実」に特許法が挙げられています。

したがって、会社の従業員が犯罪となる特許権侵害行為(故意による特許権侵害行為)を通報する行為は、公益通報者保護法で保護されています。

(3)侵害者に有利な日本の民事訴訟法制度も変わりうること

現在、日本の民事訴訟制度にはありませんが、アメリカでは、ディスカバリという文書等の開示要求によって、原則として相手方の文書等をすべて相手方から入手することができ、悪質な特許権侵害者には不利な制度になっています。

この制度は、費用や負担が膨大となる等の欠点もあるため、今のところ日本に導入される可能性はそれほどありません。

しかし、現在、民事訴訟制度は侵害者に有利になっているとの問題意識から、特許庁においても、特許侵害訴訟における証拠収集手続の強化が議論され、訴え提起後の査察制度導入なども検討されています。

このように、現在相対的に侵害者に有利な日本の民事訴訟法制度も将来は変わる可能性があります。

特許権は出願から20年存続しますから、20年間のうちに特許権者に有利な訴訟制度が導入される可能性は大いにあります。

したがって、現在の制度では侵害行為の発見が難しいからといって、特許出願を躊躇する必要はなくなってきています。

3. 考慮要素その2:ノウハウとして秘密に管理する場合も相当のコストがかかるとともに他社に特許権を取られるリスクがあること

(1)特許出願しなくとも不正競争防止法の営業秘密としての保護を受けうること

①不正競争防止法で保護される内容

発明を特許出願せず、ノウハウとして秘密に管理する場合、その秘密を不正競争防止法上の「営業秘密」として管理すれば、同法の保護を受けることができます。

具体的には、次のとおりです。まず、不正競争防止法2条1項4号ないし同項9号は、営業秘密を不正な方法で取得したり、第三者に開示したり、利用したりする行為を禁止しています。

また、不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれのある者は、侵害者等に対し損害賠償や差し止め請求ができます。

さらに、不正の利益を得る目的等でこれらの行為を行うと、罰則も科せられます。

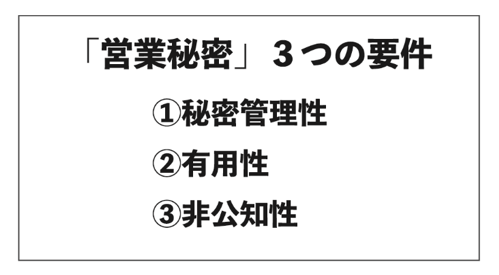

②営業秘密の要件

不正競争防止法2条6項で定義されているとおり、営業秘密として保護されるためには、(i)秘密管理性、(ii)有用性、(iii)非公知性を満たしていることが必要です。

新規の発明であれば、通常は(ii)と(iii)は充足しますので、発明をノウハウとして秘密に管理して不正競争防止法の保護を受けるためには、(i)の秘密管理性が問題となります。

③秘密管理性を充足するためにすべきこと

単に、発明を積極的に公開しなかったというだけでは、秘密管理性は充足されません。

詳細な説明は省きますが、秘密管理性を充足するためには、「営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要がある」(経済産業省「営業秘密管理指針」)とされています。

ここで重要なことは、不正競争防止法の営業秘密としての保護を受けるためには、秘密管理意思、秘密管理措置、従業員等の認識可能性などが、訴訟において立証できる程度に、証拠化(文書化)されている必要があるということです。

最終的には裁判所の力を借りなければならないからです。

したがって、会社組織として、秘密に管理するための計画を立案し、実際に秘密として管理したうえ、それらを記録化することが必要となります。

それには、相当のコストがかかります。

(2)独自に同じ発明をした他社に特許権を取られるリスクがあること

上述のとおり、特許は先願主義ですから、ノウハウとして秘密に管理し不正競争防止法の保護を受けることができても、独自に同じ発明をした者が特許権を取得することは妨げられません。

そうすると、せっかく自社で完成した発明であっても、他社にライセンス料を払う等をしなければ実施ができなくなることがあります。

これを避けるだけであれば、発明を直ちに公開すれば良いのですが、その場合は、営業秘密としての保護も受けられませんし、その発明は何人も実施できることになります。

(3)冒認出願されるリスクもあること

上記(2)とは異なり、自社の発明が盗用され、発明者でない者(その承継人でもない者)が、あたかも自分が発明(承継)したかのように特許出願することを冒認出願といいます。

ノウハウとして秘密に管理していても、何らかの理由で外部に情報が漏れると、冒認出願されてしまうリスクがあります。

もちろん、冒認出願をすること自体、特許の無効事由なので、その出願が冒認出願であることを立証できれば、その特許権を無効化することは可能ですし(特許法123条1項6号)、真の権利者への特許権の移転も可能です(特許法74条。但し、平成24年4月1日以降の出願に基づく特許権に限る)。

しかし、冒認出願で発明者とされている者が真の発明者ではないこと、つまり自社発明の情報が冒認出願者に漏洩したことを立証することは相当困難です。

冒認出願をした者が、自社の関係者であれば、自社との関係性を基に何らかの立証は可能かもしれませんが、なかには、取引先を通じて流出した秘密情報をもとに、一見なんの関係もない個人が発明者として冒認出願をしてしまった例もあります。

このように、ノウハウとして秘密に管理していた発明の情報が漏洩して冒認出願された場合、その発明を無効化するか取り戻して、自社が自由に実施できるようにするためには、それなりの手間がかかります。

4. 考慮要素その3:特許出願せず先使用権による保護を受けるとしてもコストがかかること

(1)先使用権の概要

先使用権とは、独自に特許権者と同じ内容の発明をし、特許権者が出願した際に、すでにその発明を実施(または実施の準備を)していた者に与えられる、通常実施権のことです。

つまり、自社がある発明をして、その発明の特許出願をしていなくても、その発明の実施(または実施の準備)をしていれば、その後、同じ発明に関する他社の特許が成立しても、特許権者の許諾なく実施ができるというものです。

(2)先使用権が成立する要件

①要件の概要

特許法79条は、(i)「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした者から知得して」、(ii)「特許出願の際現に」、(iii)「日本国内において」、(iv)「その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は」、(v)「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において」、「その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」と規定しています。

したがって、(i)から(v)の要件を全て充足した場合に、先使用権が認められることになります。

これらの要件に関する立証のうち、特に問題になりうる、(iv)と(v)について以下で詳説します。

②要件(iv)について

要件(iv)のうち、その発明の実施である事業をしている者の場合は、比較的立証に問題は少ないものと思われます。

問題は、その事業の準備をしている者の場合の、「事業の準備」とはどの程度のことを指すかです。

これにつき、判例は、特許法「七九条にいう発明の実施である『事業の準備』とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味する」(最判昭和61年10月3日民集40巻6号1068頁(ウォーキングビーム式加熱炉事件))としています。

どの程度の準備行為があれば、「即時実施の意図」があり、その意図が「客観的に認識される態様、程度において表明されている」といえるかについては、上記ウォーキングビーム式加熱炉事件以後の裁判例の蓄積があります。

いずれにしても、第三者から認識できる程度に「即時実施の意図」が明らかになっていなければなりません。

そして、この「即時実施の意図」は、他社の「特許出願の際現に」(要件(ii))存在していなければなりません。

したがって、あえて特許化せずに先使用権による保護を受けようとする場合、他社が同じ発明を特許出願する可能性を念頭に置いて、「即時実施の意図」を持っていたことが立証可能な、できるだけ早い時期の証拠書類を収集したうえ、これを保管しておく必要があります。

③要件(v)について

要件(v)について、ウォーキングビーム式加熱炉事件判例は、「『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、特許発明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがつて、先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解する」と述べています。

このように、先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲内においては、実施形式の変更は可能であり、実施規模の拡大は許されると考えられています。

しかし、先使用権は、各国でその規定ぶりが異なっており、中国などでは、実施規模の拡大が許されないので注意が必要です。

(3)要件充足時期を立証できる証拠の収集と保管が必要であること

上記(2)で述べたように、先使用権が成立するためには、他社の「特許出願の際現に」、日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者である必要があります。

他社がいつ出願するか、つまり他社の「特許出願の際」がいつになるのかは予測できません。

そうすると、自社がどの時点で要件(iv)や要件(v)を満たしていたかを立証するための資料、しかもできるだけ早い時点を立証できる資料を、普段から確保し保管しておく必要があります。

特に、事業化している発明は、その後改良発明がなされる場合も多いので、その改良発明についても要件(iv)や要件(v)を充足した時期を立証できる証拠の収集と保管が必要です。

このように、先使用権による保護を受けるためには、特許出願をする必要はありませんが、証拠資料の収集と保存などのために相当のコストがかかります。

5. 考慮要素その4:他社からライセンス料を得ることができる特許権が得られるか否か-技術の棚卸しのススメ

その発明を特許化した場合に、他社からライセンス料を得ることができるのであれば、特許出願を行う方向に判断は傾きます。

しかし、出願前に、その発明が他社からライセンス料を得られるものかどうかを判断するのは、「言うは易く行うは難し」の典型といえるものです。

他社が、その特許にライセンス料を払ってまで実施したいと考えるのは、通常、その発明には高い経済的効果があり、しかも他社にその発明を回避する技術的手段がない場合が多いと考えられるところ、その発明の経済的効果や、その発明の回避策の有無などを判断するには、まさにその発明の属する分野の技術を広くかつ系統的に評価しなければできないことだからです。

一方、ある分野の技術を広くかつ系統的に評価するという作業は、その分野の事業戦略の策定には欠かせないものであるとも言えます。

競合他社の技術と、それと比較した自社の技術の位置づけを把握することは、事業戦略に必要不可欠だと考えられるからです。

したがって、ある分野の技術を広くかつ系統的に評価し、そのなかで自社の技術がどのような位置づけにあるか、つまり自社の技術の棚卸しを定期的にしておくことは、非常に有用です。

このような自社の技術の棚卸しの結果をもとに、ある発明には高い経済的効果があり、他社がその発明を回避する技術的手段を持っていないと判断できるのであれば、迷わず特許出願をすべきと考えます。

6. 考慮要素その5:他社とのクロスライセンスが可能な特許権が得られるか否か

他社からライセンス料を得られるとまでは行かなくとも、他社が利用したいと思う特許権が得られる見込みがあれば、その発明の特許出願を行う方向に傾きます。

競争が激しい分野であれば、完全に自社技術だけで新しい製品を生み出すのではなく、有力な特許を持つ競合他社とクロスライセンスして、他社の特許も利用しつつ開発を進めることも多いからです。

ここでも、ポイントとなるのは、その発明を他社が利用したいと思うか否かです。

そういう意味では、その発明が、他社の特許発明の選択発明であったり、利用発明であったりしても全く問題はありません。

競合他社が着々と特許網を築いていた分野であっても、その中の本当に「おいしい」部分の発明を特許化できれば、その競合他社はその発明を自社の許諾なく実施することはできません。

もちろん、自社もその競合他社の許諾なく実施することはできません。

そういう場合に、クロスライセンスが意味を持ってきます。相互に所有している特許権のライセンスを与え合うことにより、その技術は、自社とその競合他社だけが実施できることになるからです。

このようなクロスライセンスの可能性がある特許を多数保有することは、他社とのクロスライセンスにおける選択肢が広がり、自社の技術的優位性を確保することにつながるため、クロスライセンスの可能性がある発明であれば特許出願を進めるべきです。

7. 考慮要素その6:自社特許を延命できる特許権が得られるか否か

特許で保護された自社技術製品を持っている企業の場合、自社技術を改良していくなかで、新たな発明に至ることも多いと思います。

このような自社技術の改良発明は、通常、他社がその改良発明だけの実施許諾を求めることは、ほとんどないと考えられます。

したがって、自社技術の改良発明は、上記考慮要素その4やその5の観点からは、特許出願する方向には向かいません。

しかし、自社の基本特許が存続期間満了で消滅した場合であっても、その後に出願した改良発明の特許権が存続していれば、特許権を実質的に延命したことになる場合があります。

例えば、自社技術を基本発明とのパッケージとして他社にライセンスする場合、たとえ延命特許であっても有効な特許権で保護された技術であることは、ライセンス先の安心材料になりますし、ライセンス料の支払いを受ける法的根拠にもなります。

このような延命特許となりうる発明であれば、特許出願をする方向に判断は傾きます。

8. まとめ

これまで見てきたとおり、特許出願をせずノウハウとして秘密に管理し、営業秘密としての保護や先使用権としての保護を求める場合であっても相当のコストと手間がかかります。

したがって、コスト面だけを比較しても、特許出願をすべきか否かの判断材料にはなりません。

また、他社が無断で特許発明を実施する可能性は低下していることから、必ずしも侵害行為の特定の容易性に固執する必要もないように思います。

そうすると、上記5から7のとおり、その発明を特許出願した場合に得られる特許権の価値で、特許出願するか否かを決めていくのが妥当と考えます。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

関連記事

特許の実施許諾契約とは?知的財産をビジネスに活用するポイント

二次的著作物を創作したら原著作者の権利はどこまで及ぶのか

商標権侵害とは?被害を受けたとき・権利を主張したいときの法的主張を解説