企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。

賃貸借契約書の条項の意味は?弁護士が分かりやすく解説

1.賃貸借契約の概要と改正点

(1)適用される法令

①民法

ア 賃貸借契約は、私たちにとって身近な契約です。部屋を借りる、土地を借りて家を建てる、車を借りて行楽するなど、私たちの生活にとっては欠かせません。

賃貸借契約は、私たち市民の法律関係を規律する民法の中に規定されています。民法の条項は賃貸借契約の一般的な効力や決まりを定めています。

イ 民法(以下、改正後民法を「改正後民法」といい、改正前民法を「改正前民法」という)には、以下のように定められています。条文の言葉には、一つ一つに大切な意味が込められています。改正後民法601条は、物の使用及び収益を約束し、相手がその対価としての賃料を支払うこと、および契約終了時に物の返還を約束することで発生する、ということが定められています。

|

ウ この規定が賃貸借契約の原則であり、賃貸借契約の肝となります。具体的には、この条文から賃貸借契約が物の使用及び収益に関する契約であること、約束によって生じること、賃料の支払を約束する必要があること、物の返還を約束する必要があること、などがわかります。契約書にも、これらのことを踏まえた条項が必要になります。欠けてしまうと、賃貸借契約の成立に必要な要件が欠けることになり、不成立ということにもなりかねませんので、大原則として押さえておきましょう。

以下では、改正民法の新規定の説明と、改正によりどのようなことに留意すべきかを解説していきます。

②賃貸借における民法改正

ア 存続期間

|

|

|

|

(A) 改正により、賃貸借の期間が、20年から50年へと伸びています。もともと20年に制限されていた理由は、あまりに長い存続期間を設定できるとすると、修理を繰り返しても目的物の経年劣化や毀損が生じ、結果的に壊れた物を賃借し続けることになって、不合理であることにあります。

(B) しかし、近年はゴルフ場の敷地や重機、プラントといったリース契約が締結されることもあるように、耐久財等については、より長期の賃貸借契約が可能となっています。また、これらの場合にも20年を超える長期の賃貸借契約が締結できないと不都合である事態が生じています。後述する借地借家法では、20年よりも長い契約期間を設定できることを考慮し、一般法である民法も50年に伸ばしたものといえます。

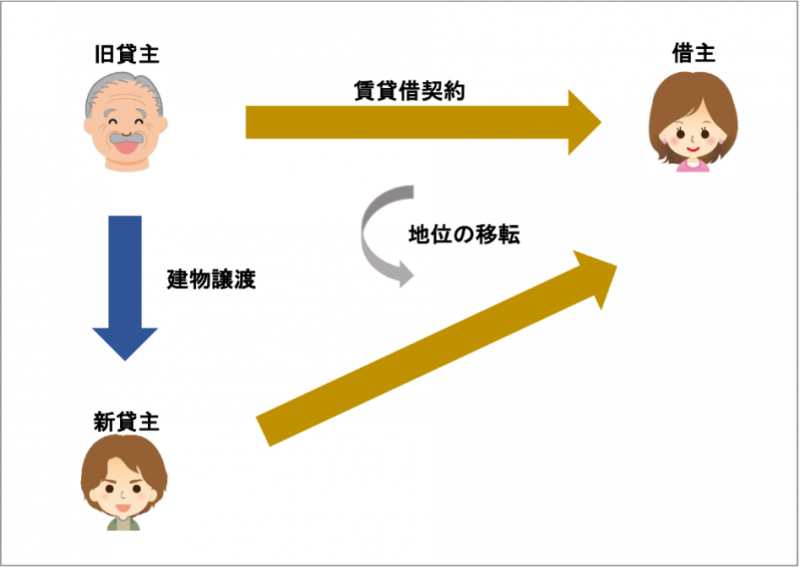

イ 賃貸人の地位の移転

|

|

(A) 改正後民法605条の2は、新しく規定された条文です。今まで判例法理として理解されていたものが、改正により明文化されました。同条は、不動産の売買などによって、法律上当然に賃貸人としての地位が移転する場合を規定しています。同条各項に該当する場合は、賃貸人としての地位が当然に不動産の譲受人に移転しますので、賃借人は、不動産の譲受人から直接当該不動産を借りていることになります。

また、同条2項により、賃貸人としての地位が移転しないようにするためにはどうすればよいのかが明らかとなっています。

(B) 同様に、譲受人から賃料の請求を受けた場合には、賃借人は賃料を支払わなければなりません。ただし、同条3項にあるように、譲受人は、不動産の所有権移転登記をしていなければ、賃借人に対し、賃貸人としての地位を対抗することができません。したがって、所有権移転登記を有していない段階では、賃料を請求することができないことになります。

|

|

(C) 改正後民法539条の2によると、契約上の地位の移転の効果を生じさせるためには、地位の譲渡の合意を契約の相手方が承諾することが必要です。

しかし、賃貸借においては、地位の譲渡に賃借人の承諾は不要であるという判例法理がありました。そのため、その判例法理を明文化した改正後民法605条の3は、同法539条の2の例外となります。同法539条の2と同様に、賃借人の承諾がなければ地位の移転ができないとするのであれば、賃貸借契約書にその旨規定する必要が生じたといえます。

ウ 不動産賃借人による妨害の停止の請求等

|

|

(A) 同条も、判例法理を明文化した条文です。不法占拠者や、産業廃棄物を不動産の敷地内に廃棄している者などに対し、不動産賃借人が対抗要件を備えている場合は、賃借権に基づき、返還請求や妨害排除請求ができます。

賃貸借契約書では、同条と類似の規定を置き、賃借人に上記請求ができることを明確化しておくという運用が考えられます。

エ 賃借人による修繕

|

|

(A) もともと賃借物は、賃借人にとっては他人の所有物ですから、賃借人が勝手に修繕をする権限はありません。もっとも、賃貸人がすぐに修繕してくれるとは限らないこと、他人の所有物とはいえ、賃借物が不動産の場合には現に生活をしている賃借人が一切修繕できないのは賃借人にとって不利益であることから、一定の場合には賃借人に修繕権限が生じることを明文化したのが同条です。

(B) 同様の条項を契約書で規定しておくことで、修繕による紛争を予防できる可能性があります。同時に、賃貸人に対して修繕が必要である旨を通知することを義務化し、これを怠ったうえで賃借人が修繕した場合には、賃借人に責任を負わせる等の規定を設けることが望ましいかと思います。具体的な契約条項を後述していますので、参考にしてください。

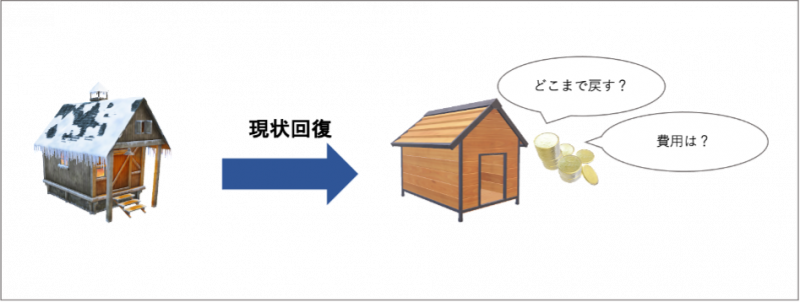

オ 賃借人の原状回復義務

|

|

(A) 同条は、従前から紛争が生じることが多かった原状回復について判例法理を明文化した規定です。後述するとおり、裁判においては過去に、原状回復はどの時点の状態に戻す必要があるか、通常損耗による価値減額は「損傷」に含むのかなどの点が争われました。

同条によれば、通常損耗や経年変化は、「損傷」に含まれないこととなるため、この争いについては民法改正によって解決が図られたということができます。

(B) ただし、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」が意味する範囲が、必ずしも明らかではないので、後述の国土交通省ガイドラインによって、一定の指針が示されています。

カ 敷金

|

|

(A) 本条の第1項柱書は、判例法理で示された敷金の定義を明文化したものです。名称によらず、賃貸借に基づいて生ずる債務の担保を目的とする金銭はすべて敷金になると規定しています。

(B) 次に、敷金返還請求権の発生時期と発生要件を明文化しています。本条第1項の各号のいずれかに該当した場合には、敷金返還請求権が発生することになります。賃借権の譲渡に際し、敷金の返還が必要とされるのは、賃借人による譲渡の場合のみである点に特に注意が必要です。

なお、この部分についても従来の判例が明文化されたものとなっています。

(C) また、敷金は、賃借人の債務を担保することを目的としていますので、契約終了時に家賃の滞納などがある場合は、敷金から滞納家賃を控除して返還することも明文化されました。同項では、賃借人からの充当の請求はできないという判例法理も明文化されました。

(D) 改正前は、契約書に規定する必要があった事項ですが、明文化されたことで、改正後民法の規定と異なる合意をした場合にのみ定めることで足りることになりました。

キ 民法改正のまとめ

(A) 以上、民法改正に伴い、賃貸借契約の締結に影響を与えると思われる代表的な点をご紹介いたしました。

今回改正された点は、改正前に判例や実務で問題となっていたものの直接の明文的な根拠がなく、実際上の不都合を回避するために実務上定着していたものが多いという特徴があります。

改正前は、契約書に明記しなければ、争いになりやすかった部分が、明文化されたことにより、改正後民法と異なる処理を行う場合にのみ契約書に明記すれば足りることになりました。その意味では、改正後は紛争の予防が期待できるといえるでしょう。

③適用される法令「借地借家法」

ア 賃貸借契約のなかでも、私たちの生活のなかで最も身近なものは、建物や土地といった、不動産に関するものだと思います。これらの賃貸借は、金額が大きいという特徴がありますし、住まいなどに使うため、生活への影響が大きいものが多いです。

イ このような生活への影響等をかんがみ、建物や土地に関する賃貸借については、民法の規定だけではなく、別途、借地借家法という法律が適用されることがあります。

|

見ていただくとわかるように、適用にあたっては、土地の場合には建物の所有目的が必要です。また、借地借家法が建物賃借権の更新や効力に関する法令であることなどが分かります。

ウ 土地の賃借権(以下「借地権」といいます)に、建物所有目的が必要なのは、この法律が主に住居や事業に必要な権利を保護の対象にしているからです。先ほども申し上げたように、居住している不動産に対する権利は、日常生活に直結します。ある日突然貸主から、契約の解約や契約更新の拒絶をされたら、借りている人は生活の拠点を失い、路頭に迷ってしまいます。

民法の規定は、居住するための賃貸借だけを対象としているわけではないので、どうしても保護が薄くなってしまう事態が生じる可能性があります。そのような事態を回避するために、保護を手厚くしたのが借地借家法の趣旨の一つです。

したがって、借地借家法の各規定は、借主が貸主の意思一つで不動産から退去しなければならない事態を回避するという大きな目的があるのです。

エ 以上のような法令が、賃貸借契約の際に適用される可能性のある代表的なものとなります。賃貸借契約書を作成するにあたって参考となる条項例を示すとともに、上で述べたような法令の趣旨や条文の意味も併せて説明していきますので、ご参考になれば幸いです。

(2)対象になるもの

①土地

ア 土地は原則、動かすことができない物です。先ほど述べたように、建物所有目的の有無によって、適用される法令が変わります。逆に、一時使用の場合は、建物所有目的という要件を充足しないことになるので、原則通り民法が適用されることになります。

また、土地上に建物以外の工作物を建てる場合も、借地借家法は適用されません。

イ 借地権の存続期間

借地権の存続期間は、最大で50年です(改正後民法604条1項)。当事者の合意により50年よりも短い期間を定めた場合は、合意による期間になります。50年を超える期間を合意で設定した場合で、借地借家法の適用を受ける場合には、存続期間の制限はないことになります(借地借家法3条ただし書き)。

他方で、最短期間については借地借家法に制限があります。建物所有目的の土地の借地権については、同法3条によって30年となります。建物所有目的ではない土地の借地権は民法が適用され、最短期間の制限はありません。以下は条項例です。

| 第○○条(賃貸借期間)

賃貸借期間は,令和○○年6月1日(西暦○○○○年6月1日)から50年とする。 |

ウ 契約更新

契約の更新とは、期間満了により契約を終了させず契約関係を維持することです。更新については、借地借家法に多くの条文が存在します。

①当事者の合意による場合(借地借家法4条)

②借地人の請求の場合(同5条1項)

③借地権消滅後の使用継続による場合(同条2項)

④建物の再築による場合(同7条)

以上のような規定が借地について存在し、合意更新と法定更新で更新後の存続期間が異なります。上記によれば、合意更新は①が該当し、法定更新は②・③・④が該当します。

合意更新であれば、初回の更新時には存続期間について20年からの範囲で定めることができます。20年未満にした場合には、20年に修正されます。

それ以降の更新の場合は、10年からの範囲で設定することができます。法定更新の場合は、初回更新なら20年、それ以降は10年になります。条項例はこのようになります。

| 第○○条(契約の更新)

賃貸借満了に際し、甲と乙は、事前に協議の上本契約を更新することができる。 |

契約による更新ですので、合意更新に当たります。したがって、合意による更新の条項を定めておけば足ります。法定更新は、特定の状況になった場合に法律上更新の効果が発生する、というものですので、条項にする必要はありません。

エ 対抗関係について

「対抗」とは、すでに効力の生じている法律関係を第三者に対して主張することをいいます。この法律関係を主張することができる法律上の力を対抗力といい、対抗力を生じさせる法律要件を対抗要件といいます。

賃貸借の効力を第三者に主張するには、原則として対抗要件を備える必要があります。借地権の対抗要件は登記です(改正後民法605条)。したがって、自己の賃貸借契約の効力を第三者に対し主張していくためには、原則として借地権の登記を具備している必要があります。

もっとも、借地権の登記は、登記義務者と登記権利者の共同で行う必要があるため、協力する動機がなく、負担感が伴う借地権の登記を登記義務者である土地所有者が協力してくれるとは限りません。実際上は協力を得るのが非常に難しいという事情が存在します。

そこで、借地借家法は、借地上に借地権者が登記した建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができると規定しています(借地借家法10条1項)。

この登記は、建物の所有権登記だけではなく、借地人が所有者であると表示した登記でも対抗力が認められます(最判昭和50年2月13日民集29巻2号83頁)。

②建物

ア 借家の対象

借家の対象は、建物です。民法上、建物とは屋根、壁、床など建物として重要な構造体ができ上がっているものをいいます。建物の目的は、屋外と自分の空間を切り分けることといえますから、外部との遮断性や、独立して取引の対象になったといえるかという独立性が、建物になっているかどうかの指標となっているのです。

また、建物の所在や部屋番号は、契約の目的物の特定という意味で非常に重要です。物件の明示は正確に行いましょう。

イ 存続期間

借家の存続期間は、期間の定めの有無によって、更新の扱いが異なります。期間の定めがない場合には、賃貸人が賃貸借契約を終わらせる意思がなければ、終了時期は訪れないことになります。

また、期間の定めがある賃貸借でも、契約自由の原則から上限期間は設定されていません。

他方で、最短期間は1年で、1年未満となる場合には、借地借家法により期間の定めのない建物賃貸借とみなされています(借地借家法29条1項)。

さらに、期間の定めがあったとしても、期間満了時から遅滞なく更新拒絶通知などがなされなければ、法定更新として扱われます。そうすると、実際には期間が定められなかった状態とあまり差異がないことになります。

ウ 契約更新

借家の契約更新についても、期間の定めの有無によって異なります。期間の定めのある借家契約の場合、期間満了によって契約を終了させるためには期間満了の1年前から6か月前までに、相手方に対して更新しない旨の通知をする必要があります。同期間内にかかる通知をしなければ法定更新がされ、その後は期間の定めのない契約になります(借地借家法26条)。また、賃貸人が更新拒絶の通知をする際には、後述する正当事由が備わっている必要があります(借地借家法28条)。

これに対して、期間の定めのない借家契約の場合、当事者はいつでも解約の申入れができることとなります。かかる申入れから6か月を経過すると契約は終了しますが、賃貸人が解約の申入れをする場合に正当事由が必要となることは、期間の定めのある借家契約と同様です(借地借家法28条)。

③動産

今まで紹介してきたとおり、借地借家法の適用があるのは一定の不動産に限られるため、動産の賃貸借には借地借家法は適用されません。したがって、原則通り民法が適用されます。

また、動産の賃貸借については対抗要件の条文が存在しないため、第三者に対して自分が賃借人だから使わせてほしいと主張することは民法上できないことになります。この点は不動産と異なりますので注意が必要です。

2.よく見る条項の意味は?

(1)契約の形態および内容に関する条項

①解約・解除・終了原因

ア 解約申し入れ

賃貸借契約の終了原因は、複数存在します。まず、賃貸借契約の目的物が、火災や地震で全て滅失、あるいは使用、収益できないような状態になった場合には、賃貸借は当然に終了します(改正後民法616条の2)。

また、期間の定めのない賃貸借については、当事者はいつでも解約の申入れができます(同法617条)。解約の申入れをした場合は、申し入れをしてから以下の期間が経過すると終了します。

①土地 1年

②建物 6か月

③動産 1日

期間の定めのある賃貸借であっても、解約をする権利を留保していた場合は、解約申し入れをすることができ、上記期間が経過すると、賃貸借契約は終了します(同法618条)。

借地借家法27条によれば、建物賃貸借の賃貸人が解約申入れをした場合は、解約申入れから6か月を経過することによって終了します。この条文は賃貸人だけを対象とするため、賃借人からの解約申入れは、前述のように留保、つまり契約条項に規定を設けておく必要があります。具体的な条項案は以下のようになります。

| 第○○条(賃借人の中途解約権)

1 賃借人は、本契約満了前であっても、少なくとも〇か月以上前に、賃貸人に対して解約を申し入れることによって、本契約を解約することができる。 2 前項の規定にかかわらず、賃借人は、解約申し入れの日から〇か月分の賃料相当額を賃貸人に支払うことにより、本契約を直ちに解約することができる。 |

このように規定しておくことで、建物賃借人の中途解約権を認める根拠になります。中途解約権を定めなければ、望まない契約に賃借人が契約満了まで拘束されてしまうことになるので、定めておく方がよいでしょう。

イ 解除

解除は、契約を契約当初に遡ってなかったことにするというものです。もっとも、上記原則と異なり、賃貸借契約における解除は、契約当初まで遡らず、解除の意思表示をした以降の効力が消滅するため注意が必要です(改正後民法620条)。

解除が認められるには、解除原因が存在する必要があります。解除原因は、賃料の不払いや無断転貸などの債務不履行や、改正後民法611条2項に規定があるように、賃借物の一部滅失その他の事由により使用収益できなくなった場合に、残存部分では目的達成が不可能と言える場合、契約条項に基づくものなどがあります。解除条項の一般的な例はこのようになります。

| 第○○条(契約の解除)

賃借人が次の各号の一つに該当したときは,賃貸人は,催告をしないで,直ちに本契約を解除することができる。 ① 賃料の支払いを遅滞し,その金額が賃料の3か月以上に達したとき。 ② 賃借人が第〇〇条各号の禁止事項のいずれかに違反したとき。 ③ その他本契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき。 |

上記は無催告解除を規定したものです。解除原因それ自体は、当事者のどちらかが契約上の義務を果たさない「不履行」が発生した場合に生じます。しかし、民法上は解除原因が生じても直ちに解除権を行使できるわけではなく、解除権行使前に相手方に対し相当の期間を定めてその履行の催告をする必要があるのが原則です(改正後民法541条本文)。これは、催告をすることで相手に一度履行の機会を与え、翻意を促すことが通常当事者の利益に適うと考えられているためです。

他方で、無催告での解除が認められるためには、賃貸借契約当事者間の信頼関係が破壊された状態に至っている必要があります(最判昭51年12月17日民集30巻11号1036頁)。なぜなら、信頼関係が破壊されている場合には相当期間を定めて履行の催告をしても、もはや相手方が翻意し、履行を行う状態にはなく、改正後民法541条の趣旨が妥当しないからです。賃貸借契約の場合、賃料の支払いが3か月を超えてくると信頼関係が破壊されたと判断される可能性が高まります。無催告解除が認められる条項としてあまりにも短い期間を定めてしまうと、当該条項自体が無効とされてしまうリスクもありますので、契約書上は無催告解除ができる賃料不払いの期間は3か月以上としておくのが無難でしょう。

ウ 賃貸借の終了

賃借物の全部が目的物の滅失その他の事由により使用及び収益することができなくなった場合、賃貸借は終了します(改正後民法616条の2)。この場合は特段の意思表示は不要で、当事者の意思とは関係のなく賃貸借契約は終了することとなります。なぜなら賃貸借契約の基礎となる物がなくなれば、契約を存続させておく必要がないからです。かかる民法の規定はあくまで当然のことを定めたまでですので、契約書に規定しなくても、法令によって効果が生じますが、条項例として記載するのであれば、このようになります。

| 第○○条(不動産の全部滅失等による賃貸借の終了)

本件不動産の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときは,本契約はこれによって終了する。行政上の処分等により,本件土地の収用,使用又は使用の制限がされ,本件土地の全部が使用及び収益することができなくなったときも同様とする。 |

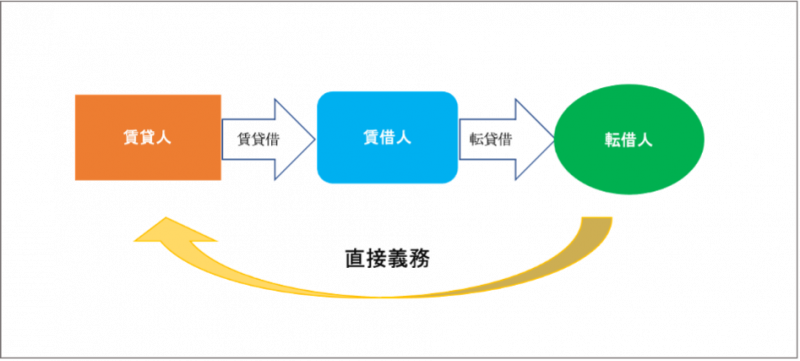

(転貸のイメージ図)

②転貸・譲渡

ア 転貸とは、賃借人が第三者に賃借物を又貸しすることをいいます。転貸は、無制限に行うことができるわけではなく、改正後民法612条1項で、賃貸人の承諾を得て行う必要がある旨規定されています。転貸を無制限に認めてしまうと、賃貸人のあずかり知らぬところで賃借物が流通し、賃貸人にとって不利益が大きいからです。賃貸人の承諾を得ずに転貸を行った場合にも賃借人と転借人(又貸しの相手)の間では、賃貸借契約は有効に成立しますが、転貸について賃貸人の承諾を得ることが出来なければ、転貸の効力を賃貸人に主張することはできません。改正後民法612条2項で、無断転貸があった場合には賃貸人、賃借人間の信頼関係が破壊されたとして、賃貸借契約が解除される可能性があります。賃借人と同居する家族に対しての又貸しなど、利用関係に大きな変更がない場合には、信頼関係が破壊されたと認められないことがありますが、このような場合は例外ですので、不要なトラブル防止のためにも転貸の際には賃貸人の承諾を得ておくことが必須です。賃貸借契約自体が解除され、賃借人が転借人に賃借物を使用収益させることができなければ、賃借人は転借人から債務不履行責任を問われる可能性があるため注意が必要です。

他方で、賃貸人の承諾を得て適法に転貸した場合には、転借人は賃貸人に対して直接義務を負うため(改正後民法613条1項前段)、賃貸人から家賃を請求された場合、転借人は賃貸人に対して賃料の支払義務が生じます。この義務は、賃借人に家賃を支払ったとしても免れることができません(同条後段)。

契約条項には無断転貸が解除原因になることを明記しておきましょう。

| 第○○条(無断転貸の禁止)

賃借人は,事前に賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡し,もしくは転貸し,または賃借権を担保に供し,その他これらに類する行為をしてはならない。 |

イ 賃借権譲渡とは、第三者に対し、賃借人という契約上の地位を譲渡することです。賃借人としての地位を賃貸人に無断で譲渡すると、賃貸人としては誰が契約相手なのか不明になり、もはや信頼関係を維持できなくなります。無断での賃借権の譲渡も解除原因になり得ますが、念のため契約条項に記載しておくべきでしょう。

③修繕特約

ア 民法上、賃貸人は賃貸物件について、使用収益をするために必要な修繕義務を負っています(改正後民法606条1項)。もちろん、修繕義務も無限に広がるものではなく、修繕の必要性に加えて、修繕費用や技術的な難しさ、手間なども考慮して、相当な範囲で行う必要があります。

イ 上記の修繕義務は任意規定ですので、当事者が別途特約を定めている場合には当該特約が優先します。

もっとも、民法上の規定と比べて、あまりにも賃貸人の修繕義務を限定している場合には後々紛争に発展する危険がありますし、裁判所も当該特約を無効と判断する可能性もあります。

ウ そのため、契約条項では以下のように規定することが考えられます。

| 第○○条(契約期間中の修繕)

1 賃貸人は,賃借人が本件建物を使用するために必要な修繕を行わなければならない。 この場合において,賃借人の責めに帰すべき事由により必要となった修繕に要する費用は賃借人が負担し,その他の費用は賃貸人が負担する。 2 前項の規定に基づいて賃貸人が修繕を行う場合,賃貸人は、賃借人に対し,あらかじめその旨を通知しなければならない。 この場合において,賃借人は,正当な理由がある場合を除き,当該修繕の実施を拒否することはできない。 3 賃借人は,賃貸人の承諾を得ることなく,本件建物の蛇口のパッキン,水道コマの取替え,風呂場等のゴム栓,鎖の取替えその他これに類する小規模の修繕を,自らの費用負担において行うことができる。 4 賃借人は,本件建物の修繕が必要である場合において,賃貸人に対しその旨を通知し,または賃貸人がその旨を知っていたにもかかわらず,賃貸人が相当の期間内に修繕をしないとき,あるいは,急迫の事情があるときは,その修繕を賃貸人の費用ですることができる。 |

上記契約条項例は、原則として賃貸人に修繕義務があることを明記しつつ,小規模の交換修繕については,賃借人においても行うことができることを定めたものです。これは、直ちに対応が必要な修繕については賃貸人による修繕を待っていたのでは賃借人に著しい不利益を与えることや大きな工事が必要のない修理や交換については賃借人自ら行えるとした方が賃借人にとっても便宜的との価値判断に基づいています。

注意すべきは、あまりに過大な負担を賃借人に課す条項は、民法の賃貸借の趣旨に反しますし、公序良俗違反に該当する、または借地借家法や消費者契約法といった強行法規違反や取消権の行使などによって、特約の効力が認められないということもあり得るということです。修繕条項特約も無茶を強いれば、無効と判断されるおそれはありますので、上記のような範囲で一定部分については賃借人負担とするに留める方がよろしいかと思います。

④正当事由(立退料不請求条項)

ア 借地借家法では、借地権において賃貸人が契約の更新を拒絶する場合には正当の事由が存在することが必要とされています(借地借家法6条)。また、同様に建物賃貸借においても更新拒絶または解約を申し入れるにあたっては、正当の事由が存在することが必要です(借地借家法28条、26条1項)。

正当事由は、賃貸人及び賃借人の土地建物利用の必要性の程度や賃貸借の従前の経過、利用状況、現況及び立退料の額など様々な事情を考慮して判断していきます。

イ 契約書においては、更新拒絶等の際に立退料の支払を請求しないことを明記する条項を置くことも可能です。もっとも、当事者の合意で立退料を支払わないこととしたとしても、当事者間で立ち退きが争いになった場合に、事実、立退料を支払っていないことは正当事由の有無の判断に当たって、不利に考慮されることになるので注意が必要です。

もちろん、不請求条項があっても、立退料を任意で支払うことは可能ですので、契約書にはこのような条項を置いておいて、場合によっては支払うということも一案でしょう。なお、支払った場合には、領収書の宛名を立退料とすることで、立退料の支払いがあったことを証明する証拠になります。

⑤原状回復(国土交通省ガイドライン)

ア 原状回復とは、賃貸借契約終了の際に退去するに当たって通常使用を超える摩耗、毀損部分についてクリーニング等を行い、元に戻すことをいいます(改正後民法621条、622条、599条1項)。

この点について、改正前民法では特に規定がありませんでしたが、民法改正により、通常の使用収益によって生じた損耗および経年変化は除かれる旨の新たな規定が設けられ、一定の解決が図られました。

改正後民法の規定に従うと、テレビや、冷蔵庫などの電化製品を設置したことによる後部壁面の黒ずみは生活していれば自然とついてしまうものといえますので、一般に原状回復の対象となりにくいといえるでしょう。対して、ヘビースモーカーのたばこのヤニ汚れや、落書き、日常の不適切な手入れなどで生じた汚れや毀損は、通常損耗や経年変化とはいえないと解釈される可能性がありますので注意しましょう。

イ もっとも、民法の規定は任意規定ですので、賃借人と賃貸人で特約を定めれば、原状回復の範囲を変更することはできます。

ただし、契約条項に明記されているなど、当事者が明確に合意されていたと認められることが必要になります。

また、あまりに過大な負担を賃借人に負担させるような条項にすれば、消費者契約法10条に違反し、無効と解釈される可能性があります。

ウ 原状回復に関するトラブルを避けるために、国土交通省が原状回復に関する標準的な基準を示すガイドラインを公表しています。

ガイドラインでは、建物価値の減少を①経年変化、②通常損耗、③賃借人の故意・過失、用法違反の3つに分けて記載しています。

また、建物や設備の経過年数に応じて、賃借人の負担割合が減少する場合もあります。ガイドラインには負担割合のグラフなどの図解もありますので、ホームページなどを参照してみてください。

契約書にどのように記載するかについて、東京都では条例を制定し(通称東京ルール)、通常損耗は賃貸人の負担とし、入居期間中の必要な修繕は貸主が行うこと、契約書において賃借人が負担する事項を明記する、修繕及び維持管理に関する連絡先について書面を交付し説明する等の内容を定めています。

これらを踏まえて以下、原状回復条項を具体的に示しますので、ご参考にしてください。

| 第○○条(建物の明渡)

1 本契約が終了したときには,賃借人は,賃貸人に対し,通常の使用に伴い生じた損耗及び経年変化を除き,直ちに本件建物を原状に復して明け渡さなければならない。 ただし,賃借人の責に帰すことができない事由により生じたものについては,原状回復を要しない。 2 賃借人が,明渡後に本件建物に物品を残置し,賃貸人の指定の期限内に搬出等をしないときは,賃借人がその所有権を放棄したものとみなし,賃貸人は,賃借人の費用負担において,これを適宜処分することができる。 3 賃借人は,本件建物に付加した造作その他の物件について,賃貸人に買い取りを請求することができない。 4 賃借人は,本件建物の明渡しを遅滞したときは,賃貸人に対し,本件契約終了日の翌日から明渡完了の日まで,第〇条〇項の賃料の2倍に相当する額の遅延損害金を支払う。 |

⑥定期賃貸借契約

ア 定期賃貸借契約とは、期間の定めのある賃貸借契約のうち、更新が認められず、 契約期間の満了により確定的に賃貸借契約が終了するものをいいます。定期賃貸借契約は、土地及び建物いずれの賃貸借契約でも締結することが可能です。

まず、土地である借地権から説明します。前に説明したように、借地権 は借地人の保護に厚く、新しい人に貸したいと思っても、契約更新条項によって借地人が保護されることで、実現できないことが多くありました。

そこで、契約期間満了により、確定的に契約が終了する借地権が創設されました。具体的には以下の場合に可能となります。

①存続期間50年以上とする定期借地権(借地借家法22条)

②事業目的で存続期間を30年以上50年未満とする又は10年以上30年未満とする事業用借地権(同 法23条)

③借地権設定から30年以上を経過した日に借地上建物の地主への譲渡を予め約する建物譲渡特約付借地権(同法24条)

以上の内容の契約を締結するには、契約締結と同一の機会に書面によって行う必要があります(①②は公正証書が必要)。また、契約期間の始期と終期は明確に定めないと普通借地権と解釈されてしまう可能性があるため注意が必要です。

なお、更新がない定期賃貸借契約ですが、再契約をすることはできます。更新の条文が適用されませんが、更新料を原則支払う必要がないという特徴も有しているので、一概に借地人に不利とはいえず、通常の借地権か定期賃貸借契約かを選ぶことができるので、選択肢が広がるといえます。

イ 定期借家契約についても書面が必要なこと、更新がされないことは定期借地契約と同様です。

なお、定期借家契約は、借地借家法38条1項により、同法29条1項の規定が、同法29条2項により民法604条の規定が、それぞれ適用されなくなるので、最長期の適用はなく、最短期の1年の制限も受けないので、数日という定期賃貸借契約も締結することは可能です。

具体的な条項を示すと、以下のようになります。

| 第○○条(契約不更新の特約)

本件賃貸借は,いかなる事情があっても契約の更新をせず,期間の満了により終了する。 |

(2)遵守事項に関するもの

①ペット飼育制限条項

ア 近年はペット飼育可のマンションなどが増えていますが、依然としてペット飼育不可又は飼育する種類等に制限があるとするマンションは多いのが現状です。このような物件では、以下のようなペット飼育制限条項が規定された契約を締結することが考えられます。

| 第〇〇条(ペットの飼育)

賃借人は,管理規約および使用細則の範囲内で,近隣に迷惑をかけるおそれのない犬,猫等の動物を飼育することができる。 |

なお、ペットの種類については,別途管理規約や使用細則を定めて,具体的に記載した方が賃借人にもわかりやすく、紛争防止の観点からも望ましいでしょう。

イ また、条項に反すると、賃貸借契約の解除原因になり得ますが、前述したように、実際には条項違反が、信頼関係が破壊するに足りるものでなければ解除権を行使することはできませんので注意が必要です。

(3)金員の支払いに関する条項

①敷金・敷引・クリーニング費用・償却費

ア 敷金とは、名目を問わず賃料その他賃借人の賃貸人に対する金銭給付を目的とする債務を担保する目的で交付する金銭です(民法622条の2第1項)。わかりやすくいうと、借主が貸主に何らかの債務を負った際に、支払いを確保するための担保金のようなものです。敷金契約は賃貸借契約の存在を前提とする契約ではありますが、賃貸借契約を締結するために必須のものではありません。そのため、敷金を交付しない賃貸借契約も有効に成立します。

敷金が担保する範囲は、未払賃料、明渡遅滞による賃料相当額の損害金、賃借人が負担すべき原状回復費用、特約で賃借人が負担する修繕費用、用法順守義務違反による損害金などですが、これに限られるものではなく賃貸借契約に付随して生じた一切の債務がこれに該当します(民法622条の2第2項)。ただし、賃借人が未払賃料を敷金から充当することを主張して賃料の支払いを拒むことはできませんので、注意してください。

イ 敷引というのは、敷金からあらかじめ原状回復費用などを控除して、残額を賃貸借終了時に返還する特約のことをいいます。

敷引特約は一般的に有効で、通常損耗分も控除の対象とする特約も存在します。このような場合も直ちに無効になるわけではありませんが、賃借人にとっては不利な契約ですから、当事者の明確な合意が不明確な場合には無効となる場合もありますので、過剰な負担を設定するのは避けるべきでしょう。

ウ また、クリーニング費用として、敷金から一定金額を控除する契約も存在します。この場合も、一般的には有効ですが、クリーニング費用として合理的な金額であることが前提となります。

エ 事業用賃貸借契約では、保証金という名目で金銭交付を求められることがあります。保証金の性質は千差万別で、解約制裁金、敷金、権利金のいずれの場合もあります。契約条項をよく確認し、どのような法的性質を有するものなのかよく確認しましょう。

②礼金・権利金・償却費

ア 礼金の法的性質は様々ですが、一般的には賃貸借契約が中途で終了した場合でも返還不要な金銭という扱いがされています。もっとも、礼金という名前であれば必ず返還不要と解釈できるものでもないですので契約条項としては返還不要と一義的に解釈できるような記載とするのが良いでしょう。また、あまりに高額な礼金条項は、返還不要という合意の範囲が制限される可能性がありますので、避けたほうが良いでしょう。

イ 権利金も法的性質は様々です。他の契約条項や具体的内容と比較して判断すべきでしょう。一般的には①契約期間に対する対価(賃料の前渡し)、②営業上の利益の対価、③賃借権取得自体の対価、④場所的利益に対する対価(魅力的な立地等)、⑤賃借権譲渡性を付与することへの対価等の性質が考えられるでしょう。また、以上の性質の混合型もあるので、条項をよく確認することが重要です。

賃貸借契約終了時に権利金を返還する必要があるのかについては、権利金の法的性質によって変わってくると考えておくとよいでしょう。敷金として交付している場合には返還義務が生じますし、礼金や賃料の前渡しの意味合いがあれば、返還義務は当然には生じないことになります。

ウ 償却費は、一般的には保証金から一定額を控除してから返却するという特約です。一定の期間賃貸したことによる、設備等の減耗費を、賃借人に一部負担してもらおうという趣旨で交付されることがあります。今まで説明したように、敷引特約に似た性質を持っていますから、通常損耗を負担させる場合には、明確な特約条項が必要ですし、消費者契約法10条等の適用も可能性としてはありますから、規定する場合には注意しましょう。

③更新料

ア 更新料は、契約更新に伴う事務手数料という名目で、賃借人から賃貸人に対して支払われる金銭です。契約の更新には、法定更新と合意更新があります。

法定更新ができる要件、規定等は借地借家法上に記載されています。具体的には更新の請求や(借地借家法5条1項)、借地上に建物が存在していて契約期間満了後も使用を継続し、借地権設定者が異議を述べないこと(同法5条2項)、他にも、建物が滅失した後に借地権設定者の承諾を受けたこと(同法7条1項)、更新拒絶事由がない場合など(同法26条1項本文、28条)、に行うことが可能です。

イ 他方で、合意更新は、当事者間で契約が終了しないことを合意によって行うもので、一般的には契約書に更新条項を設定して、反対の意思表示をしなければ更新になるという扱いがなされます。この合意更新では更新料が設定されることが多いです。

更新料に関しては、明文での規制はなされていないので、原則は当事者が自由に設定することができます。しかし、更新料の金額については、あまりに高額な設定をした場合には、民法1条2項および消費者契約法10条の「消費者の利益を一方的に害するもの」に該当する可能性があります(最判平成23年7月15日民集65巻5号2269頁)。

更新料の相場は様々ですが、おおよそ月額賃料の1か月~2か月分と設定されることが多いです。このあたりの金額を参考にしていただくと良いかもしれません。

④賃料減額条項

ア 賃料が、近傍の価格と比較して、大きく乖離した場合には、賃料の増減額請求が認められています(借地借家法11条1項、32条1項)。条文上、土地・建物いずれについても認められています。

この請求は、いわゆる形成権といわれるものであり、意思表示が相手方に到達した時点から将来に向かって効果は発生します。もっとも、額に争いがあるなどで相手方が従前の金額で請求する、若しくは支払を続ける場合には訴訟を提起して裁判所に判断してもらう必要があります。

なお、賃料増減額請求の条項は強行規定ですので、増減額請求を一切認めないという条項は、無効になるため注意が必要です。

イ 賃料増減額請求がなされた場合、相当と認める賃料を支払えばよいことになっていますが、相当と認める賃料は、原則として賃貸人が相当と認める賃料です(最判平成8年7月12日民集50巻7号1876頁)。賃借人が相当と認める賃料ではありません。賃貸人が相当と認める賃料の支払いがなされなければ、解除原因となりますので、注意してください。

具体的な条項は以下のようになります。

| 第○○条(賃料増減額請求)

賃料が土地(建物)に対する租税その他の公課の増減により,土地(建物)の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により,または近傍類似の土地(建物)の賃料に比較して不相当となったときは,賃貸人または賃借人は,賃料の増減を請求することができる。 |

3.賃貸借契約と宅地建物取引業法37条書面

(1)概要

宅地建物取引業者とは、宅地建物取引において、国土交通大臣または都道府県知事から一定の要件を充足した者として、宅地建物取引業者免許を発行された者であり、こうした業者に取引させることで、取引の安全を図る制度です。具体的には、不動産屋等に所属する仲介業者が宅地建物取引業者に当たります。宅地建物業法に違反した場合、業者は監督処分等を受け、事業活動が困難になります。

(2)留意点

①同法37条では、以下の事項を記した書面の交付が求められています。以下の事項を記した書面は、その条文名から一般に「37条書面」と呼ばれます。

1 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

2 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

2の2 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項

3 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法

4 宅地又は建物の引渡しの時期

5 移転登記の申請の時期

6 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

7 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

8 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

9 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置

10 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

11 当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容

12 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

②そもそも法が37条書面の交付を求めた趣旨は、契約当事者が必ずしも宅地建物取引に明るいわけではないことにかんがみ、取引に明るい業者から当事者へ契約事項を明記した書面を交付することで、取引の安全を図ることを目的としています。

③37条書面は、契約書とは別の書面です。もっとも、37条書面と契約書の記載事項は重なる部分が多く、別々に交付すると二度手間になってしまいます。

そこで、契約書に37条に列挙されている事項の記載がある場合には、その契約書をもって37条書面を交付したと認める運用がなされています。

契約書内に37条についての記載がある場合には、上記の運用を念頭に置いた取引であることが分かります。

ただし、書面交付をしない、または書面記載事項が不足しているという違反行為があっても、契約の効力については影響を及ぼさないので、注意してください。

4.まとめ

以上が、賃貸借契約書の各条項や、その根底にある法令の趣旨の概要になります。

賃貸借契約は、部屋やオフィスを借りる際に結ぶ契約ですから、皆さまにとっては身近な契約だと思います。

しかし、賃貸借契約書の条項は説明を受けなければ、正しく理解するのに時間がかかってしまいます。身近な法律関係であるのに、よくわからないまま契約をすることはできる限り避けていただきたいと思い、原理原則論と実践的知識を織り交ぜて説明をさせていただきました。

皆様が、安心して賃貸借契約を結べるようになっていただければ、幸いです。

■参考文献

「民法(債権法)改正と不動産取引の実務」日本加除出版 鎌野邦樹 編著

「借地借家モデル契約と実務解説」青林書院 満田忠彦・小圷眞史・松田章 著

「不動産取引紛争の実践知・宅建業法の戦略的活用」有斐閣 熊谷則一 著

■参考URL

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

関連記事

建築基準法改正(2019年施行)は生活やビジネスにどんな影響を及ぼすのか

会社法改正―【社外取締役活用等に向けた規律の見直し】

システム開発契約とは|システム開発契約の基本と契約書作成上のポイント